“Ciertamente, sentir placer con la música es la señal de comprensión más obvia, la prueba de que la entendemos”

2.1. Notas extrañas o notas de adorno

Para realizar el análisis armónico de cualquier obra, es primordial saber, en todo momento, sobre qué acorde se está construyendo la música. En un coral del maestro Bach es sencillo; los acordes se ven a simple vista, de forma descubierta, sin trampas. Pero esta escritura vertical no es lo habitual (a excepción de ciertos momentos de textura homofónica, que veremos en la unidad 5).

Comúnmente, los acordes se hallarán camuflados entre numerosas notas que pueden pertenecer a ellos o ser notas extrañas. Es decir, que debemos saber cuáles son las notas reales (las notas que constituyen el acorde tríada, cuatríada, etc.) y cuáles las notas extrañas que NO pertenecen al acorde.

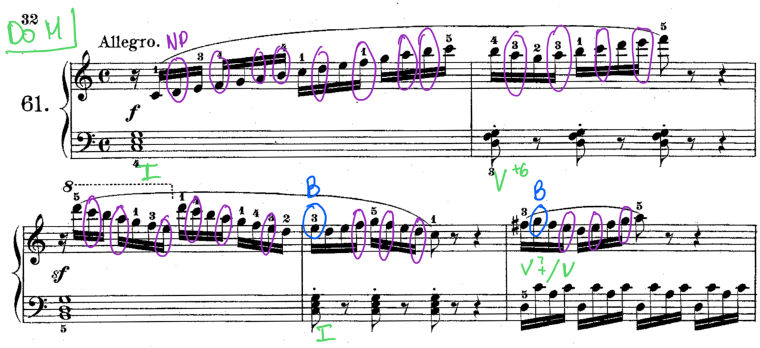

Ante esta tarea surge una regla común: los saltos implican (casi siempre, veremos la excepción más adelante) que ambas notas son reales. En análisis de música tonal cualquier intervalo entre dos notas se divide en: movimiento conjunto (intervalo de 2ª) o disjunto o por salto (cualquier intervalo mayor a una 3ª). Veamos un par de ejemplos.

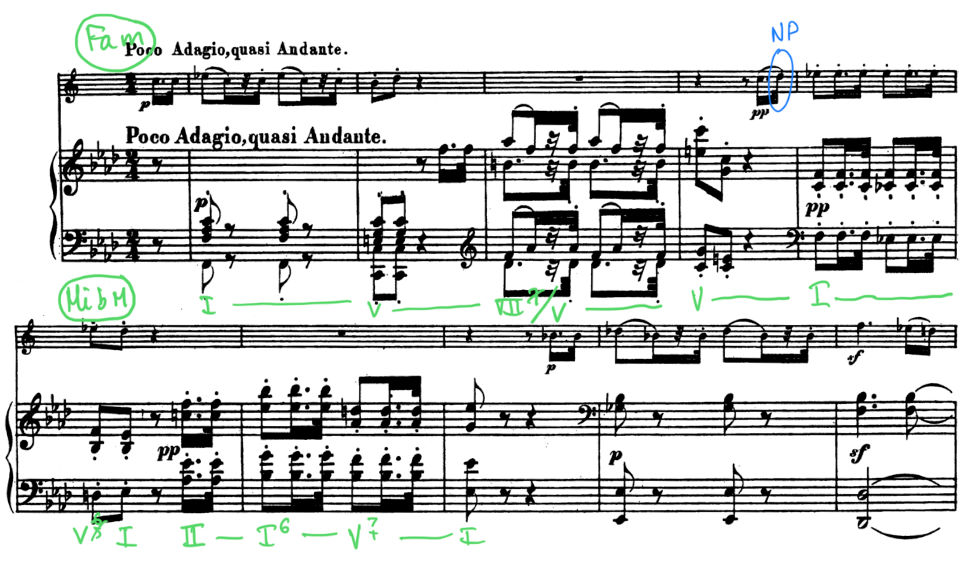

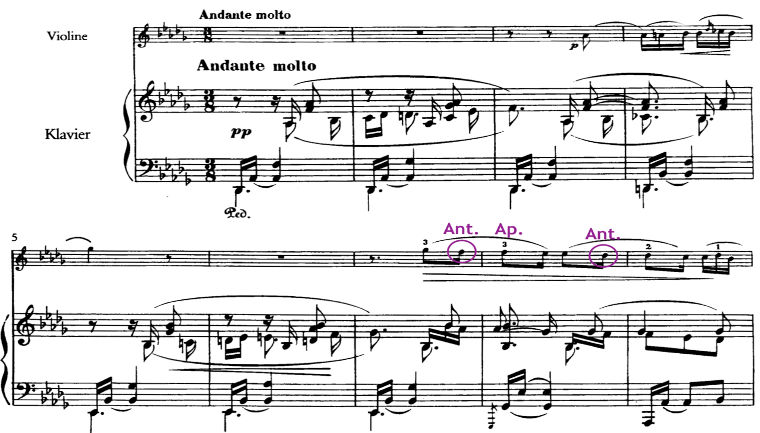

En el primer ejemplo, de la Sonata para trompa op. 17 de Beethoven, se pueden apreciar las intervenciones del solista en las que casi todas las notas son reales. Lo mismo sucede en el Concierto para trompeta S. 49 de Hummel (figura 2.2).

Y, es que, en la música que analizaremos del clasicismo y Romanticismo (en este primer curso), las melodías se despliegan y surgen a partir de los acordes que la acompañan. No obstante, estas siempre irán combinadas con todo tipo de notas extrañas. Para afrontar este análisis, vamos a ver las características de cada una de ellas.

2.1.1. Notas de paso

- Se producen en tiempo débil.

- Siguen siempre un movimiento ascendente o descendente.

- Pueden ser de carácter diatónico o cromático.

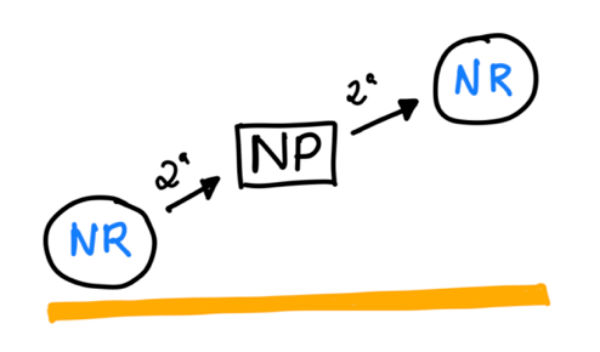

- Rellenan una melodía por grados conjuntos que va de una nota real a otra, es decir, NR→NP→NR. En ocasiones pueden ser dos notas de paso seguida, pero irán igualmente en el siguiente orden: NR→NP→NP→NR.

- Puede formarse un acorde de paso si coinciden verticalmente dos o más (como ocurre con el 6/4 de paso de los acordes tríada).

2.1.2. Bordadura o floreo

- Se producen en tiempo débil.

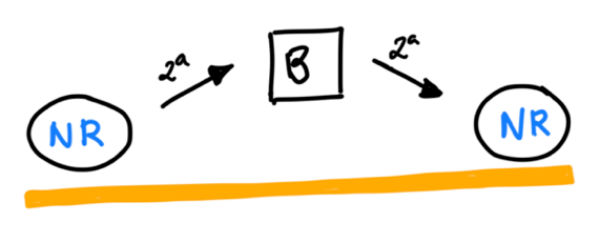

- Su movimiento (ascendente o descendente) parte de una nota real para volver hacia ella.

- Pueden ser de carácter diatónico o cromático, pudiendo realizar una 2ªM o 2ªm.

- Puede formarse un acorde bordadura (o floreo) si coinciden verticalmente dos o más (como ocurre con el 6/4 de ampliación o prolongación de los acordes tríada).

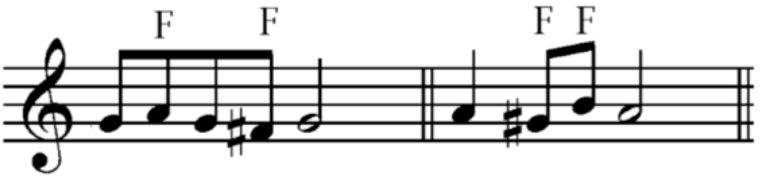

- Existe una variación llamada : una combinación entre una bordadura ascendente y descendente (similar al adorno musical que conocemos como gruppetto). Ejemplo:

Nos encontramos ante el típico estudio de escalas que cualquier instrumento tiene entre su repertorio. En el piano, el ejemplo es más claro ya que los acordes se presentan en la mano izquierda. Las escalas estarán compuestas por numerosas notas de paso.

Como se puede comprobar en las figuras 2.3 y 2.4, las notas de paso y las bordaduras tienen la misma naturaleza por grados conjuntos y de tiempo débil. Lo único que las diferencia es la dirección melódica del contexto en el que aparecen: si es lineal son notas de paso, si es curvada es una bordadura (o floreo).

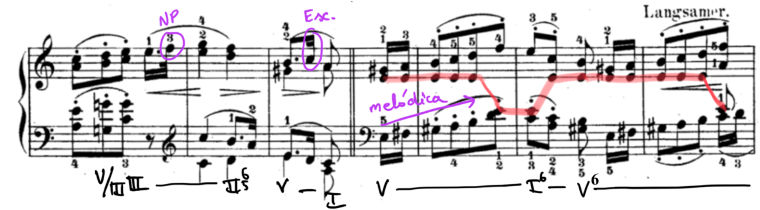

2.1.3. Escapada o elisión

- Se producen en tiempo débil.

- La nota inicial puede ser real o extraña, realiza un salto (de 3ª o superior) ascendente o descendente que cambia de dirección (de 2ª) hacia la nota real.

- Pueden ser de carácter diatónico o cromático.

Como caso concreto de escapada, es habitual encontrarnos, justo al final de una frase musical (que veremos en la unidad siguiente), la escapada de la mediante (III). Veamos un caso de esta en una breve pieza de Robert Schumann titulada.

2.1.4. Apoyatura

- La única de las notas extrañas que se produce en tiempo fuerte.

- Resuelve siempre por movimiento descendente (2ª), a excepción de:

- si es la nota sensible, que irá a la tónica por movimiento ascendente;

- si existe un cromatismo y continúa la tendencia natural del # o ♭.

- Tiene un carácter expresivo muy fuerte.

- La simultaneidad de varias apoyaturas puede producir un acorde apoyatura (habitual en la escritura del clasicismo y Romanticismo).

- Se suele evitar la duplicación de la nota de resolución.

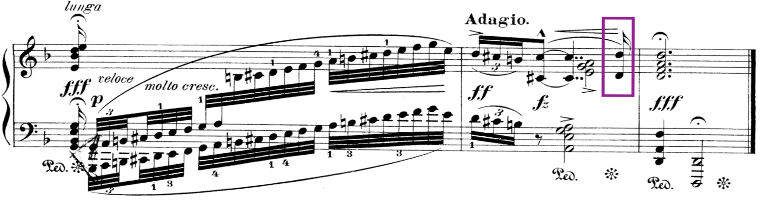

Ahora veamos un ejemplo con acordes apoyatura (figura 2.9). Usualmente, estos acordes tendrán una función de dominante o de tónica y se mueven sobre una misma nota en el bajo, que se mantiene (nota pedal). Esta será el I (tónica) o V (dominante). Por lo tanto, generan dos situaciones: acorde de dominante sobre tónica (7+, en el c. 8 formado por tres notas) o acorde de tónica sobre la dominante (I64) o apoyaturas sobre el acorde de dominante (en el c. 4 por dos notas apoyaturas).

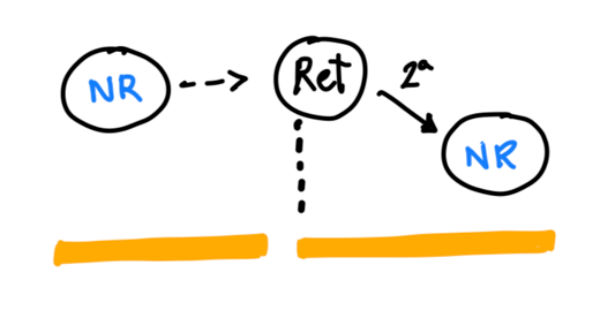

2.1.5. Retardo

- Es una nota real que, con un cambio de armonía se mantiene y se convierte en nota extraña, retrasando así la aparición de la siguiente nota real.

- Aunque la aparición de la nota real de la que procede es en tiempo fuerte, en el momento que se convierte en nota extraña es rítmicamente débil.

- Resuelve siempre por movimiento descendente (2ª), a excepción de:

- si es la nota sensible, que irá a la tónica por movimiento ascendente;

- si existe un cromatismo y continúa la tendencia natural del # o ♭.

- Tiene un carácter expresivo muy fuerte. El teórico Ernst Toch dice del retardo: «el mayor grado de deleite estético se experimenta siempre en aquellos casos en que la fantasía del espectador es incitada a continuar, a completar por su propia cuenta una idea insinuada».

- La simultaneidad de varios retardos puede producir un acorde retardo.

- Se suele evitar la duplicación de la nota de resolución.

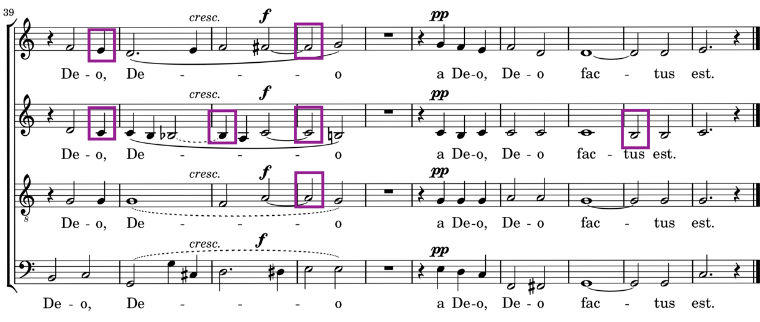

En el siguiente ejemplo, una obra coral del compositor Anton Bruckner, se pueden apreciar varios retardos. Son notas que se quedan arrastradas por las voces y que acaban resolviendo descendentemente (a excepción de la sensible de la voz soprano en el c. 42).

En el siguiente ejemplo de un Coral de Bach, se puede apreciar y escuchar al final de la pieza un recurso típico en las cadencias, un cliché que utilizaron muchos compositores a lo largo del periodo de la práctica común. Es el retardo de la 3ª del acorde, que puede ocurrir tanto en el acorde de tónica en la cadencia auténtica (como en la figura 2.11) o en el acorde de dominante en la semicadencia (conocido como retardo de sensible, que podéis observar en la figura 2.12).

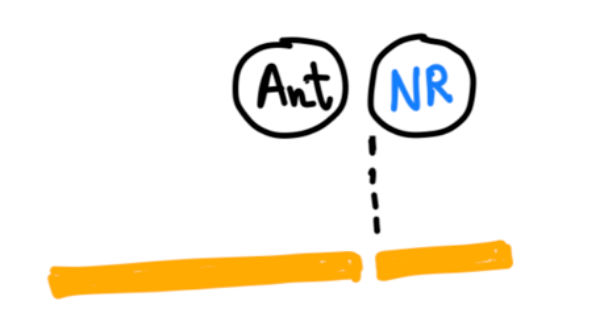

2.1.6. Anticipación

- La anticipación es el avance auditivo de una nota que, cuando aparece, no pertenece al acorde sobre el que se encuentra.

- Desde el punto de vista rítmico, la anticipación es una anacrusa de la nota real.

- Por lo general, es de duración muy breve y posee un carácter enérgico.

Dentro del uso de las anticipaciones suele ser típico el siguiente escenario. Hacia el final de una obra o, simplemente, una cadencia auténtica nos encontramos la anticipación de la Tónica sonando sobre el acorde de dominante.

2.1.7. Notas pedales

La nota pedal es aquella que se mantiene invariable mientras el resto de voces ejecutan distintas armonías que pueden, ser o no, ajenas a la nota pedal. Lo más habitual es que la nota se sitúe en el bajo, pero puede aparecer también en una voz intermedia o superior (como ocurre en la figura 2.15, donde la pedal comienza siendo en el bajo, pero salta a la voz superior).

Las pedales son, de manera exclusiva1, en el periodo que va desde el Barroco al Romanticismo, las notas Tónica (I) y Dominante (V). Es decir, que la función de una nota pedal responde a dos escenarios posibles:

- Pedal de Dominante (V): se utiliza para generar y aumentar la tensión de la dominante, puesto que se crea una fuerte necesidad de resolución sobre la tónica (figura 2.15). En la unidad 4 hablaremos más en profundidad de sus funciones en una obra y dónde aparecerá habitualmente.

- Pedal de Tónica (I): retiene y frena la sensación de movimiento del discurso musical (figura 2.16). Es decir, provoca una sensación de estabilidad puesto que la nota más importante y central de la tonalidad es la tónica. Al igual que la pedal de Dominante, aparecerá en secciones y para funciones determinadas (que se tratarán en la unidad 4)

2.2. Escritura instrumental

Existe una característica principal en cualquier instrumento y que condicionan su escritura: si son monódicos o polifónicos. A partir de este criterio de distinción, hablaremos de sus escrituras.

2.2.1. Instrumentos monódicos o polifónicos

Por un lado, los instrumentos monódicos son aquellos que, en su uso convencional2, pueden generar sólo un sonido simultáneo. Es decir, que no puede producir acordes. Este es el caso, por ejemplo, de los instrumentos de viento. Los instrumentos de arco tienen más posibilidades y pueden producir acordes (con dobles o triples cuerdas). Por otro lado, los instrumentos de teclado, el arpa, la guitarra o algunos instrumentos de percusión responderán a una escritura polifónica.

No obstante, cualquier instrumento musical será tratado como melódico si es el plano principal (la melodía) o tratado como polifónico si es el plano secundario (acompañamiento)3. O lo que es lo mismo, que un instrumento monódico puede realizar igualmente la armonía.

2.2.2. Escritura pianística

Puesto que gran parte del repertorio de análisis (aunque no todo) es para piano o este (u otro instrumento polifónico) aparecerá como acompañante, es muy importante tener en cuenta la siguiente consideración a la hora de afrontar su análisis.

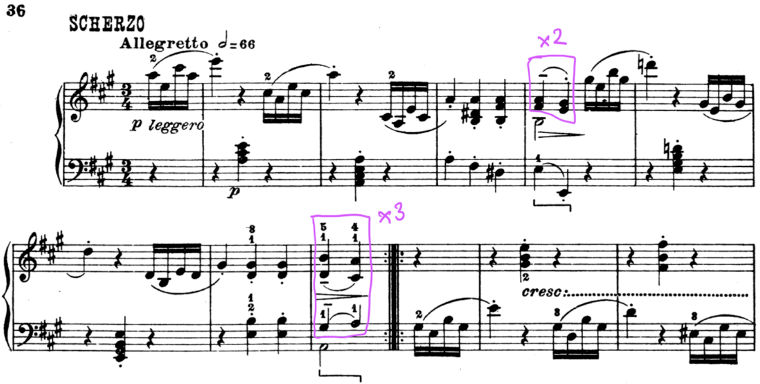

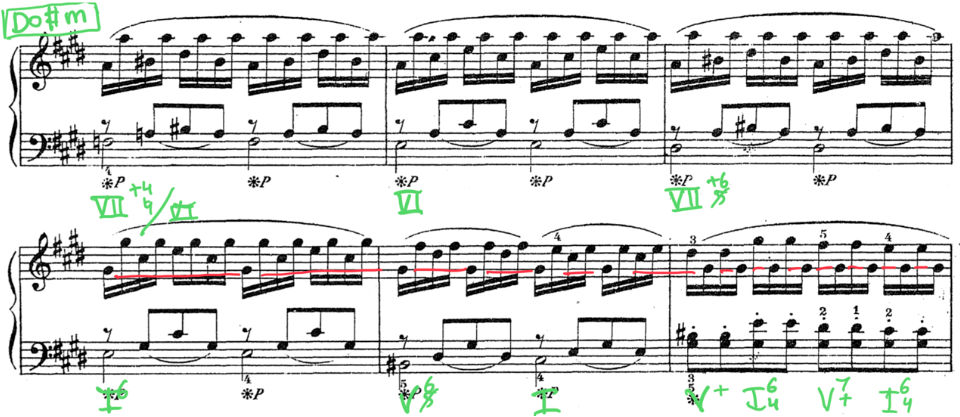

Si el piano realiza la función de acompañamiento, resulta muy útil descifrar el patrón de acompañamiento que está realizando. El patrón nos indica la repetición y la adaptación que va sufriendo el acompañamiento en cada acorde. Es decir, que las notas reales y notas extrañas se van adaptando a cada acorde, pero siempre con la misma estructura rítmico-melódica. El piano, además, por sus características organológicas4, realiza siempre acompañamientos en los que debe repetir los sonidos para poder mantener la sonoridad de los acordes en el tiempo. De lo contrario, los sonidos del piano desaparecen rápidamente.

Existen infinidad de patrones de acompañamiento. Sería imposible recogerlos todos mediante ejemplos en la presente unidad. No obstante, todos presentan características similares. Los hay de un carácter arpegiado, rítmico o más contrapuntístico (como se verá en la próxima unidad) pero, en esencia, son siempre parecidos. Vamos a ver algunos ejemplos.

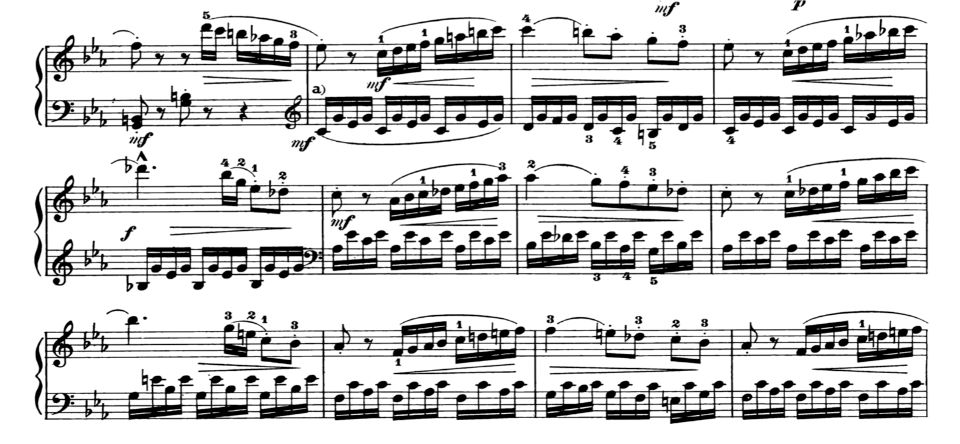

El primer patrón de acompañamiento lo conocerán muy bien los pianistas. Es un patrón común en la época del clasicismo, muy usado por Mozart, Haydn y las primeras obras de Beethoven. Recibe el nombre de bajo Alberti. También mencionar que existen otros patrones de acompañamiento estandarizados con su propio nombre como el bajo Murky que se constituye por el uso de octavas en forma de “trémolos”

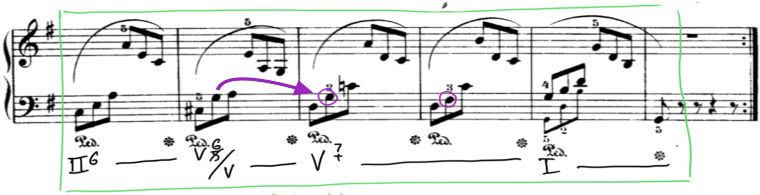

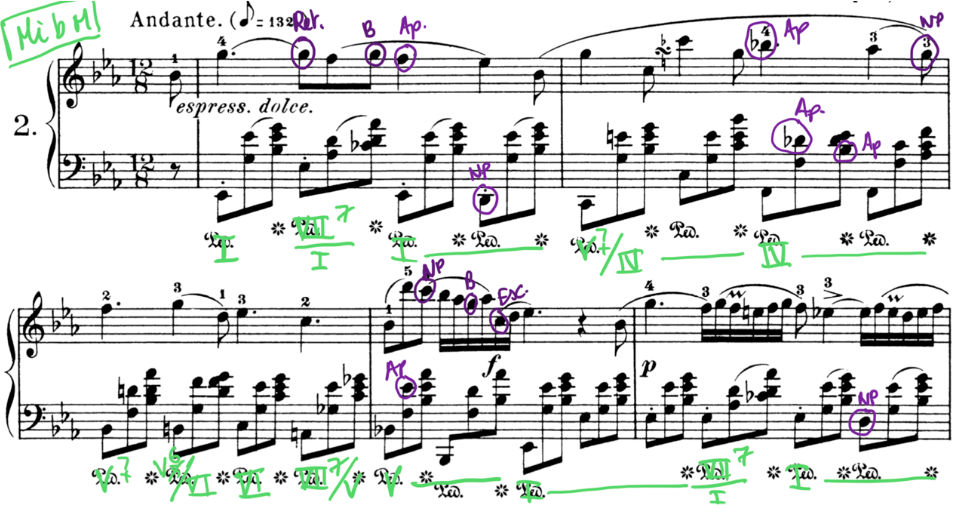

El siguiente ejemplo de Chopin es más elaborado (de hecho, este autor llevó la escritura pianística un paso más allá y en él se pueden encontrar muchos patrones de acompañamiento que exploran las posibilidades técnicas del instrumento), pero no deja de ser un acompañamiento con carácter arpegiado. Habría que definir el patrón para ver cuáles notas son reales y cuáles no, puesto que el dibujo arpegiado es una combinación de ambas. En este caso, el patrón de acompañamiento es de blanca con puntillo y posee dos corcheas como notas extrañas (de tipo escapada).

En la siguiente pieza de Chopin, el conocido Nocturno n.º 2 op. 9, de nuevo se produce la armonía en el patrón de acompañamiento que realiza la mano izquierda. Esta vez en una especie de vals compuesto por tres corcheas (que suman una unidad de tiempo en el compás de 12/8).

En la figura 20, un fragmento extraído de la Sonata n.º 6 de Joseph Haydn, se puede observar una armonía que se conforma a partir de todo el conjunto, puesto que todas las voces son armonía. Se genera la melodía a partir de las distintas notas del acorde y de patrón rítmico.

Es común en autores clásicos como Haydn y Mozart, que veremos en la unidad 14, encontrar fragmentos en donde es complicado discernir donde está el límite entre melodía y armonía. En esos casos, habrá que definir un ritmo armónico (concepto que veremos en la unidad 3 y que define la velocidad a la que cambian los acordes en una obra) y mantenerlo más o menos constante para otorgarle cierta coherencia.

ANEXOS UNIDAD DIDÁCTICA 2

Audios recomendados

A continuación, por un lado, repertorio para instrumento solista muy interesante por el tratamiento polifónico que se hace del violín, la viola, el violonchelo y la flauta:

- Suite para Violonchelo n.º 5 en Do menor, BWV 1011 (1717-23), de J. S. Bach

- Partita para flauta en Re menor, BWV 1013 (1723), de J. S. Bach

- Suite para Violonchelo n.º 1, op. 72 (1964), de Benjamin Britten

- Sonata Monologue, para violín solo (1975), de Aram Khachaturian

- Elegy, para viola solo (1944), de Igor Stravinski

Por otro lado, repertorio para orquesta, citado en los ejemplos de la presente unidad. Obras emblemáticas de Beethoven y Chaikovski:

- Concierto para piano n.º 5 “Emperador”, op. 73 (Beethoven)

- Sinfonía n.º 5 en mi menor, op. 64 (Chaikovski)

- Sinfonía n.º 6 “Patética”, op. 74 (Chaikovksi)

Lectura

Libro: El maestro invita a un concierto

Autor: Leonard Bernstein

Capítulo 1: ¿Qué es la música? [Págs. 29-55]

Complementos online

- Página Web Teoría: Ejemplos de partituras y auditivos para las notas extrañas https://www.teoria.com/es/aprendizaje/funciones/adorno/02-paso.php

- Archivo de apuntes: 25 patrones de acompañamiento para piano

https://drive.google.com/file/d/1dI5P7tnqB5vmGe-Mk-hm4uVvcMofvFMA/view?usp=sharing