“La creación de la melodía es la fantasía del compositor”.

3.1. Terminología. Hablemos todos el mismo idioma

Gracias a teóricos de la música como Giulio Bas o Rudolf Westphal, hoy en día compartimos en el ámbito académico (conservatorios) la misma terminología para referirnos a los distintos elementos que construyen el discurso musical. Cada uno de vosotros habéis usado estos términos o estaréis acostumbrados a escucharlos a vuestros profesores de instrumento.

Y, qué mejor forma de entender los distintos elementos que conforman el discurso melódico que compararlos con nuestra herramienta más natural: el habla. Estos elementos son, en orden de más pequeño a más grande:

- Motivo o inciso: el más pequeño, la palabra. Con la concatenación de ellos podemos conformar una frase (o toda una obra).

- Semifrase. La división más pequeña de una frase, lo que podríamos comparar con la separación entre sujeto y predicado de una oración.

- Frase. La unidad básica de medida, como el metro o el litro.

- Periodo. La concatenación de dos o tres frases, que se podría establecer como el párrafo en un texto.

Esta terminología no es única. Nosotros en clase usaremos la llamada terminología de la escuela anglosajona que parte de la frase como unidad básica. Pero existe también la escuela alemana que parte del periodo como unidad básica (lo que nosotros vamos a denominar frase). Grandes maestros y teóricos de la música han ido modelando esta teoría analítica como Hugo Riemann, Dietter de la Motte, Arnold Schönberg o Clemens Kühn.

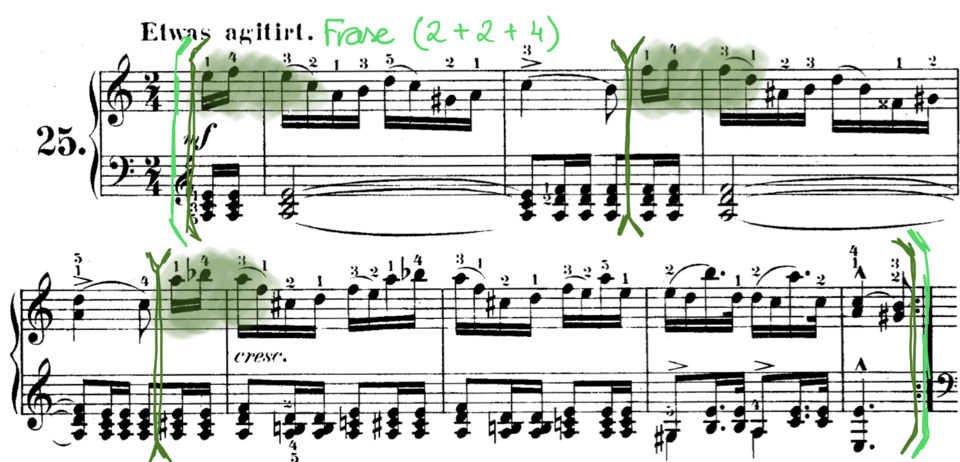

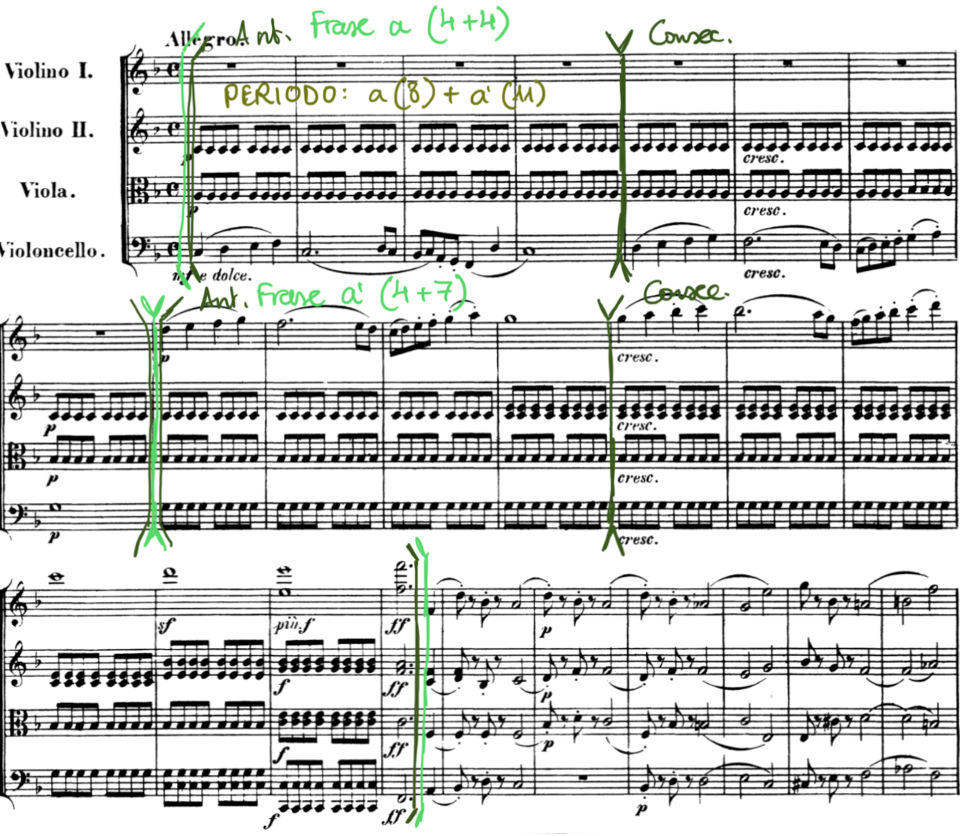

Como se decía, nosotros nos centraremos en la escuela anglosajona. Generalmente, a la aparición de uno de estos elementos (semifrase, frase o periodo) le sigue otro que se relaciona con el primero. Si se agrupan en dos, conforman un elemento mayor que se denominará binario. Si se agrupan en tres, será ternario. Para referirnos al primer elemento, usaremos el término de antecedente y consecuente para el segundo y tercero. A modo de ejemplos, vamos a ver diferentes esquemas:

Frase Antecedente + Frase Consecuente = Periodo Binario

Frase Antecedente + Frase Consecuente + Frase Consecuente = Periodo Ternario

Semifrase Antecedente + Semifrase Consecuente = Frase Binaria

Semifrase Antecedente + Semifrase Consecuente + Semifrase Consecuente = Frase Ternaria

Hemos definido así el apellido (frase binaria, periodo ternario, etc.). Pero nos falta el segundo apellido, lo que define el tipo de relación entre los elementos:

- Paralelo o contrastante (afirmativo o negativo). Cuando el segundo elemento posee las mismas o muy parecidas características al primero o son diferentes. Para ello, es necesario prestar atención a la melodía (basta con que empiecen igual para considerarlos paralelos), ritmo, armonía.

- Secuencial. Cuando el segundo elemento es la repetición del primero, pero a un intervalo distinto; lo que se conoce también como progresión.

Pero aún nos falta otro apellido más, que expresa la relación entre el tamaño de ambos elementos:

- Simétrico o asimétrico. Cuando la longitud del segundo elemento es igual o distinta al primero.

Es decir, ¡que ya tendríamos el nombre y los tres apellidos completos! Ejemplos: periodo binario paralelo y simétrico, frase binaria secuencial y asimétrica, etc. Toda esta terminología será aclarada, a continuación, mediante los siguientes esquemas y ejemplos musicales en los apartados que siguen.

Frase Antec. (8c) + Frase Consec. (8c mismo inicio) =

Periodo Binario Paralelo Simétrico

Frase Antec. (8c) + Frase Consec. (8c distinto inicio) + Frase Consec. (8c distinto inicio) =

Periodo Ternario Contrastante Simétrico

Semifrase Antec. (4c) + Semifrase Consec. (5c distinto inicio) =

Frase Binaria Contrastante Asimétrica

Semifrase Antec. (4c) + Semifrase Consec. (4c) + Semifrase Consec. (5c distinto inicio) =

Frase Ternaria Contrastante Asimétrica

3.2. La frase (la oración) y la semifrase (la división en sujeto y predicado de la oración)

Con su acertada definición, Willi Apel expone que: «la frase musical es una división natural de la línea melódica, comparable al habla humana»1. Es, por tanto, la división más palpable y elemental del discurso melódico que vendrá definida por:

- las cadencias, que establecerán su final y su carácter (conclusivo o suspensivo);

- la notación musical correspondiente a uso de las articulaciones, la agógica y la dinámica, que conducen, refuerzan y estructuran el discurso musical.

La frase se puede dividir, generalmente, en trozos más pequeños llamados semifrases (lo que en la escritura correspondería a sujeto y predicado). Habitualmente, la frase arquetípica del período tonal clásico (y también muchas provenientes de música con carácter folclórico o de danza) cumplen un patrón de:

FRASE (contrastante) [ Semifr. Antecedente 4 cc. + Semifr. Consecuente 4 cc.]

Es decir, que la música suele tender hacia una frase binaria paralela simétrica, frase binaria secuencial simétrica o frase binaria contrastante simétrica.

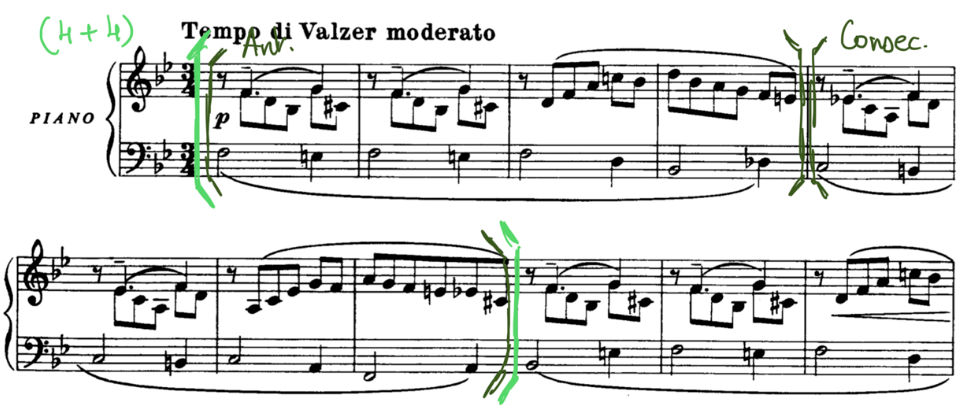

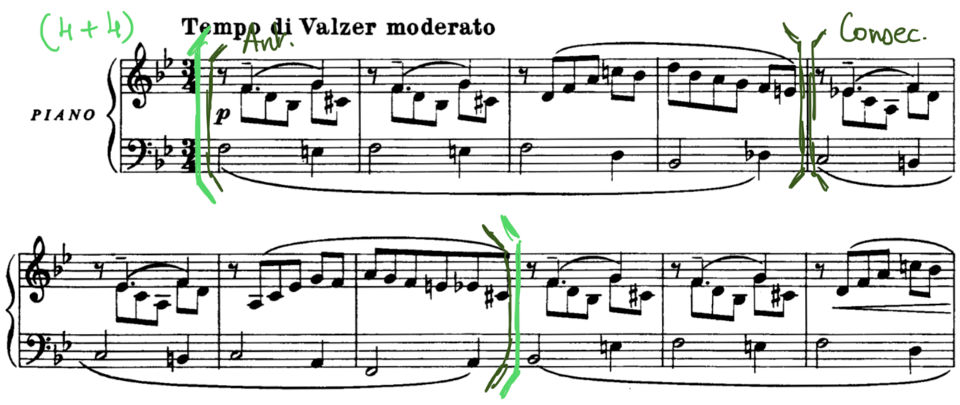

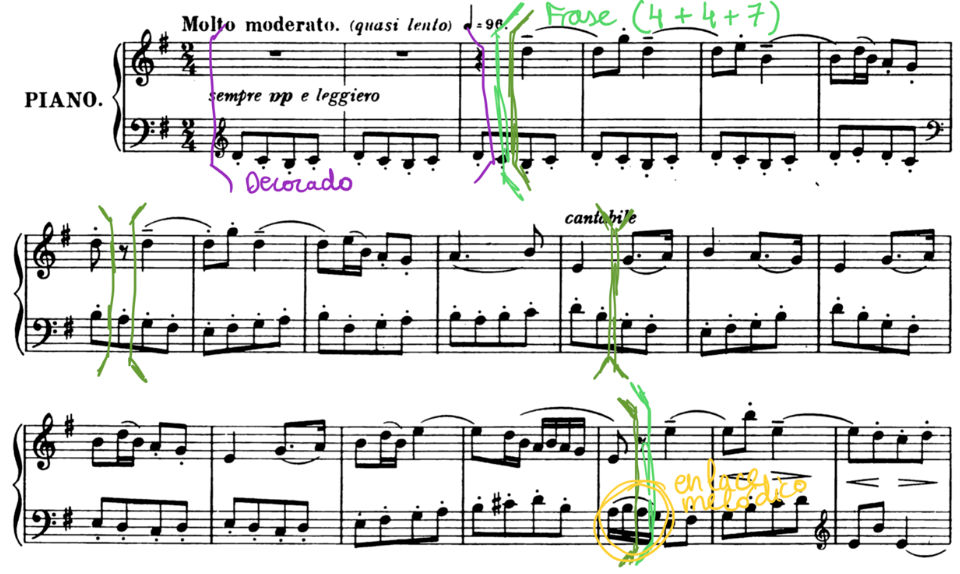

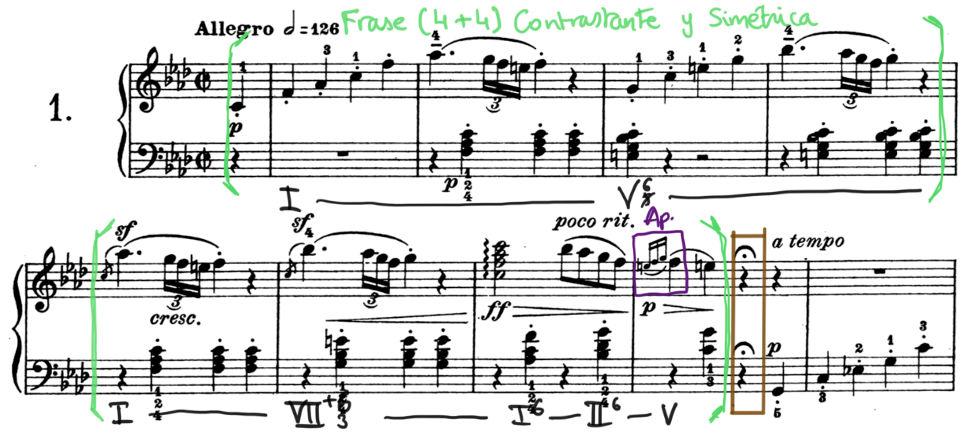

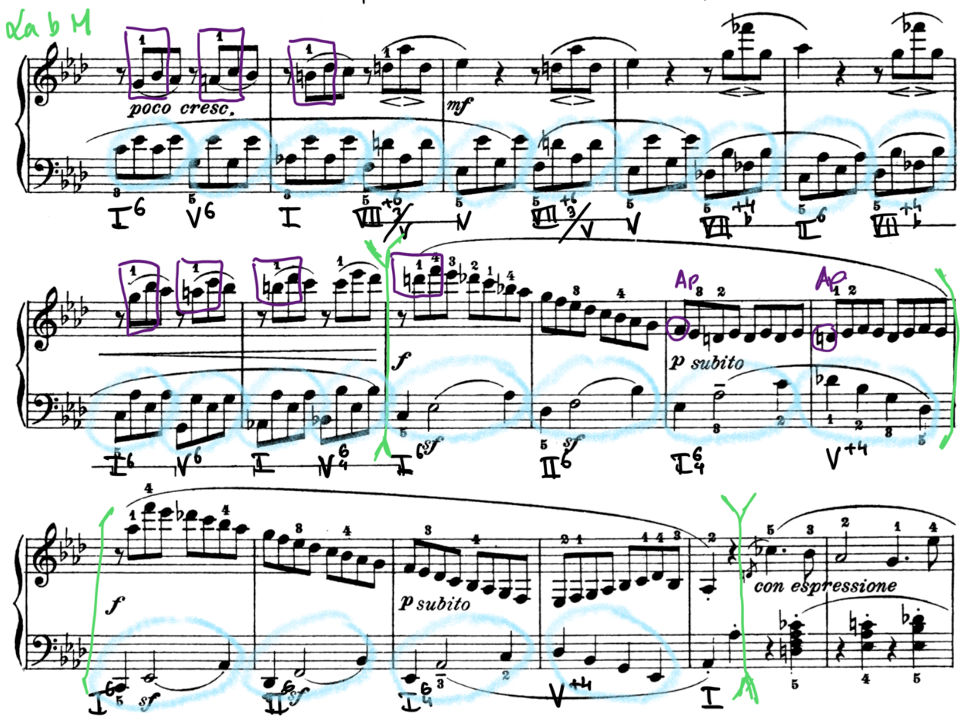

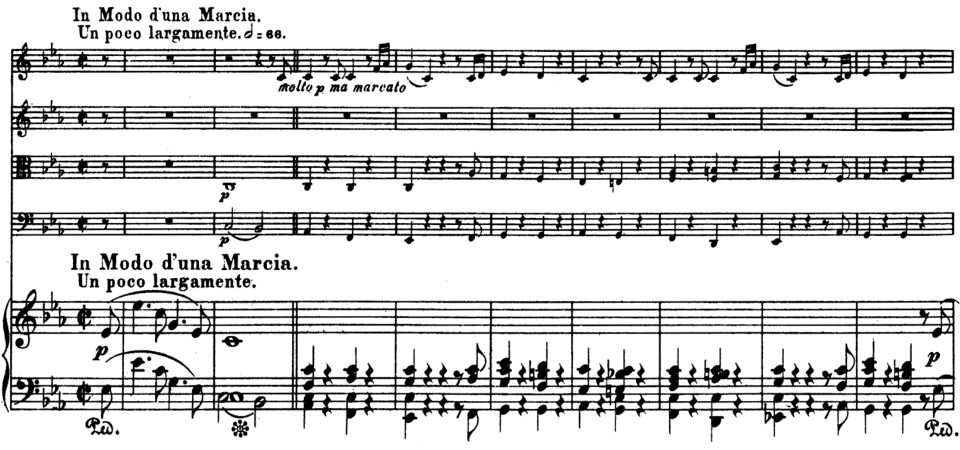

Aunque la figura 1 posee un carácter anacrúsico, se cumple el modelo de 4 cc. + 4 cc. en el que la semifrase consecuente tan sólo posee una pequeña variación melódica y armónica al final, puesto que la primera semifrase es suspensiva (V) y la siguiente es conclusiva (I). En las próximas figuras aparece las siguientes combinaciones de frases binarias: paralela (figuras 3.2 y 3.3), secuencial (figura 3.4 y 3.5) y contrastante (frase 3.6 y 3.7). Todos los ejemplos son simétricos a excepción de la figura 3.5.

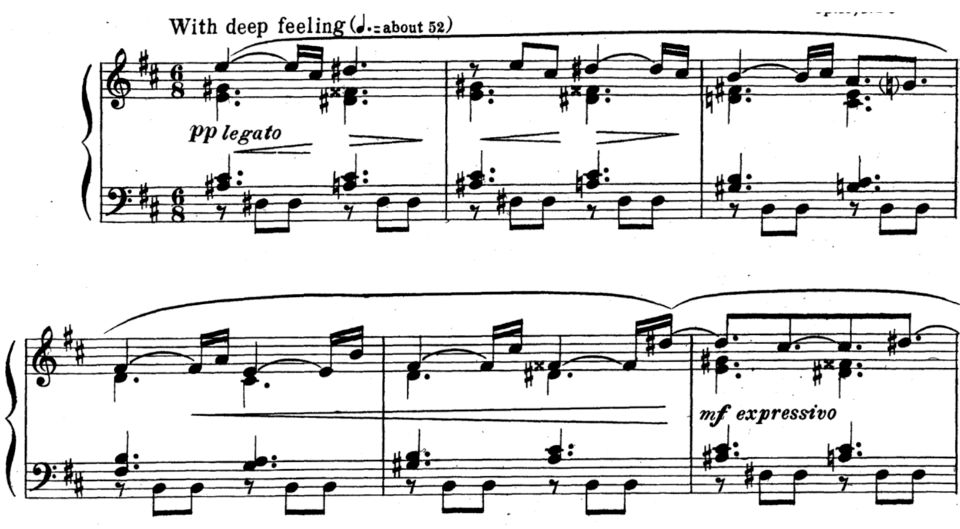

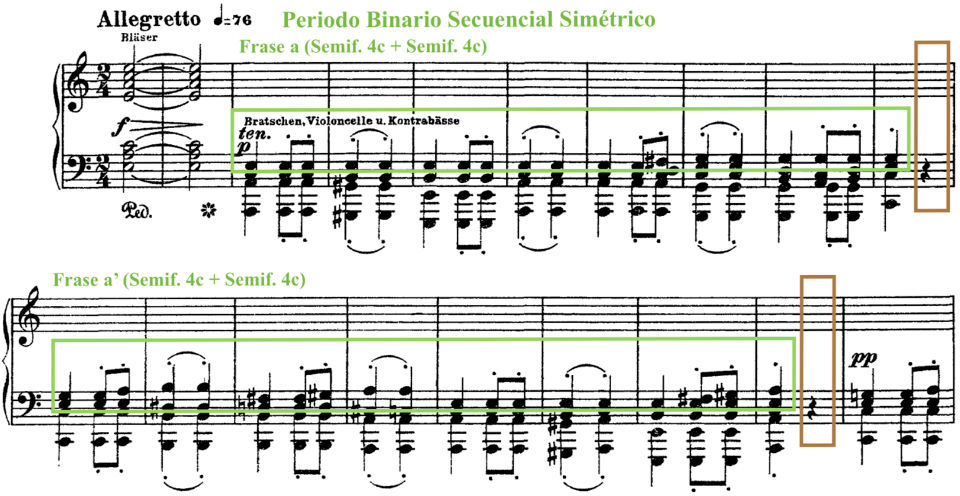

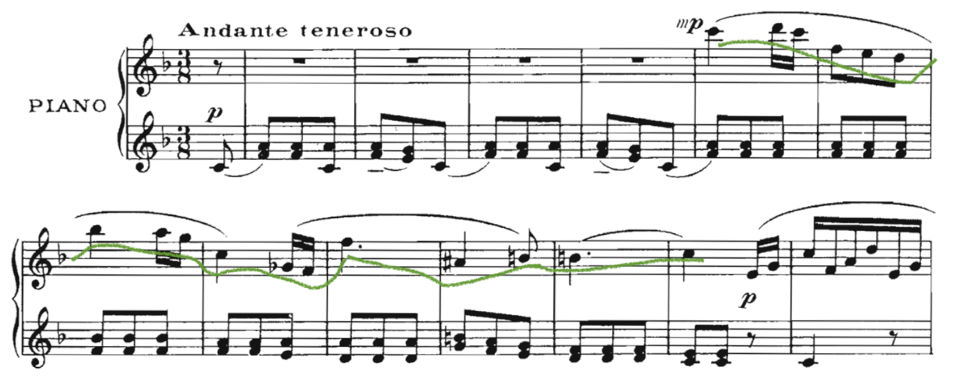

La siguiente muestra musical forma parte de uno de los movimientos de la Suite sinfónica Má Vlast, que quiere decir “Mi país” o “Mi patria” de Biedrich Smetana, el padre de la música nacionalista Checa. La obra orquestal está formada por seis poemas sinfónicos que describen o representan aspectos del paisaje rural, la historia o las leyendas de Bohemia (la actual República Checa). Este movimiento titulado Moldau simboliza el río Moldava, el más largo del país. La frase que se muestra en el siguiente ejemplo responde al esquema más típico, como ya se ha comentado anteriormente, de frase binaria contrastante. Aunque rítmicamente es muy similar, existe un contraste entre el carácter de la primera semifrase que presenta un dibujo ascendente y la otra semifrase que es descendente. Lo cual, también está en relación con la intención del autor de reflejar musicalmente el fluir y discurrir de un río.

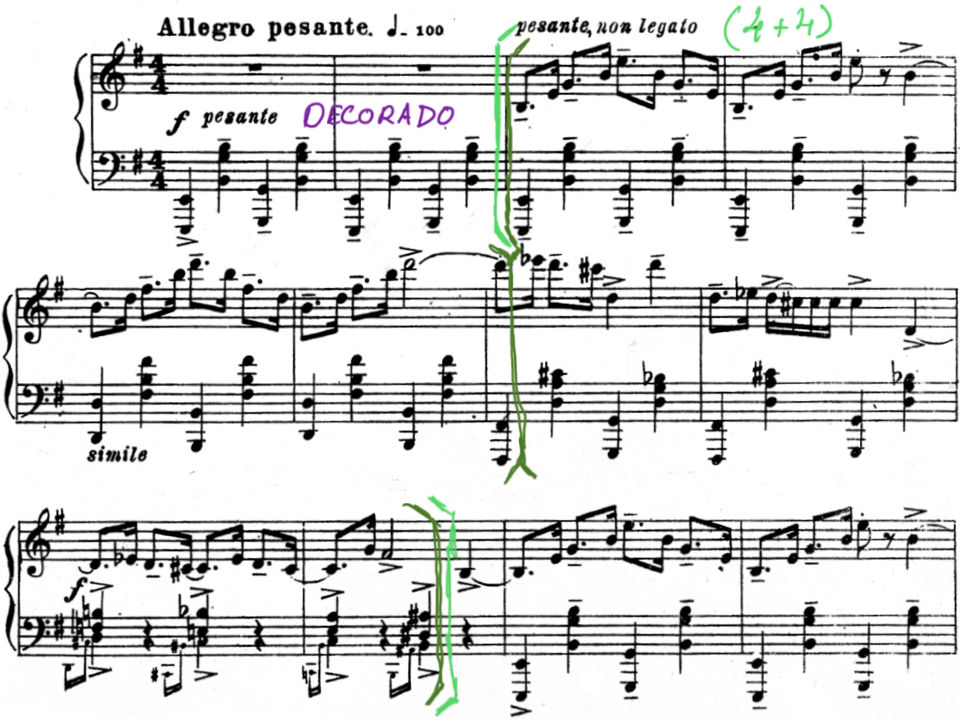

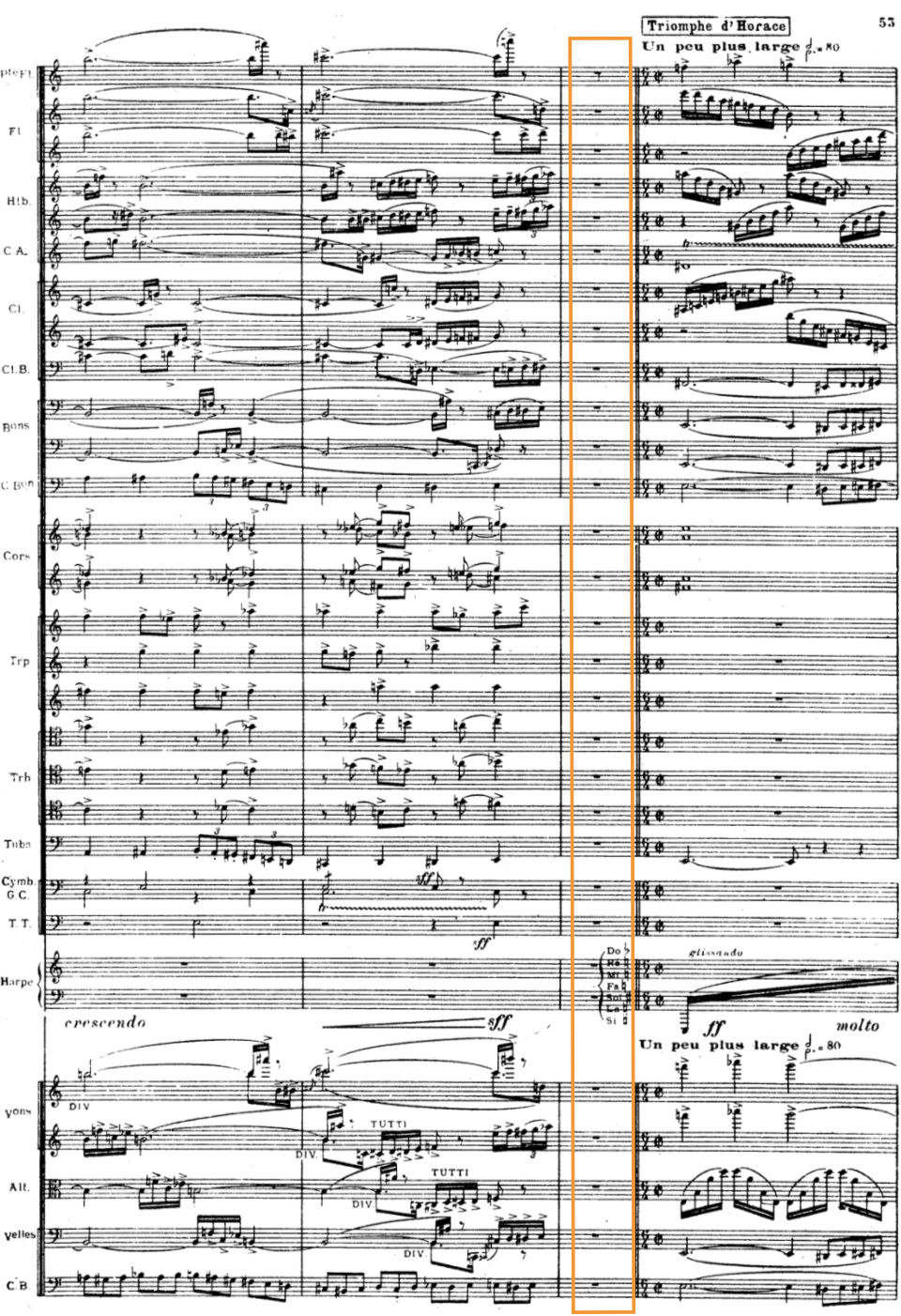

El siguiente ejemplo forma parte de la Suite para orquesta Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, inspirada en la obra homónima de William Shakespeare. En ella se puede ver reflejado los caracteres melódicos quebrados típicos en la escritura del compositor. Además, la frase se introduce por una pequeña sección llamada decorado que veremos en la unidad 4.

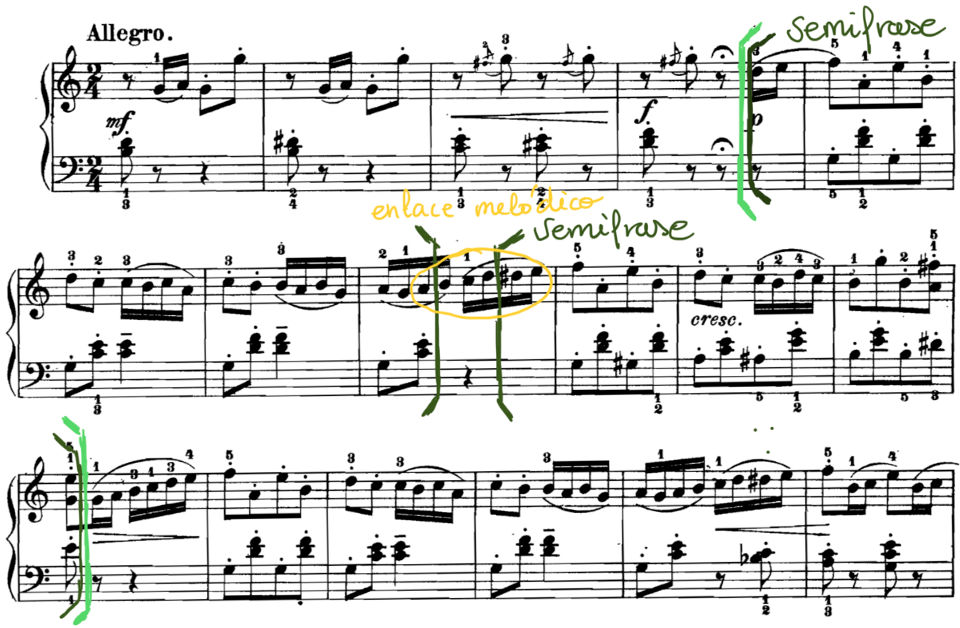

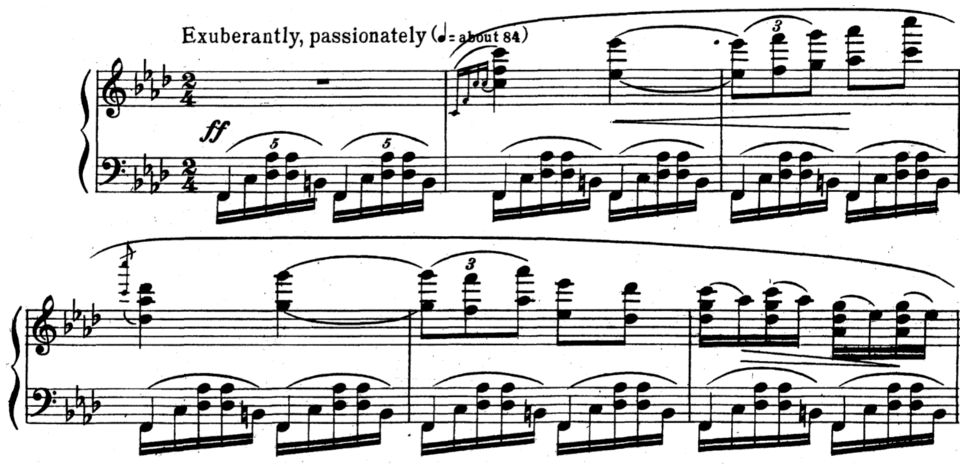

El anterior ejemplo (figura 3.8) y el siguiente (figura 3.9) son frases ternarias, construidas por tres semifrases y que se pueden englobar bajo una misma idea melódica común (3.8) o bajo un mismo patrón de acompañamiento (3.9).

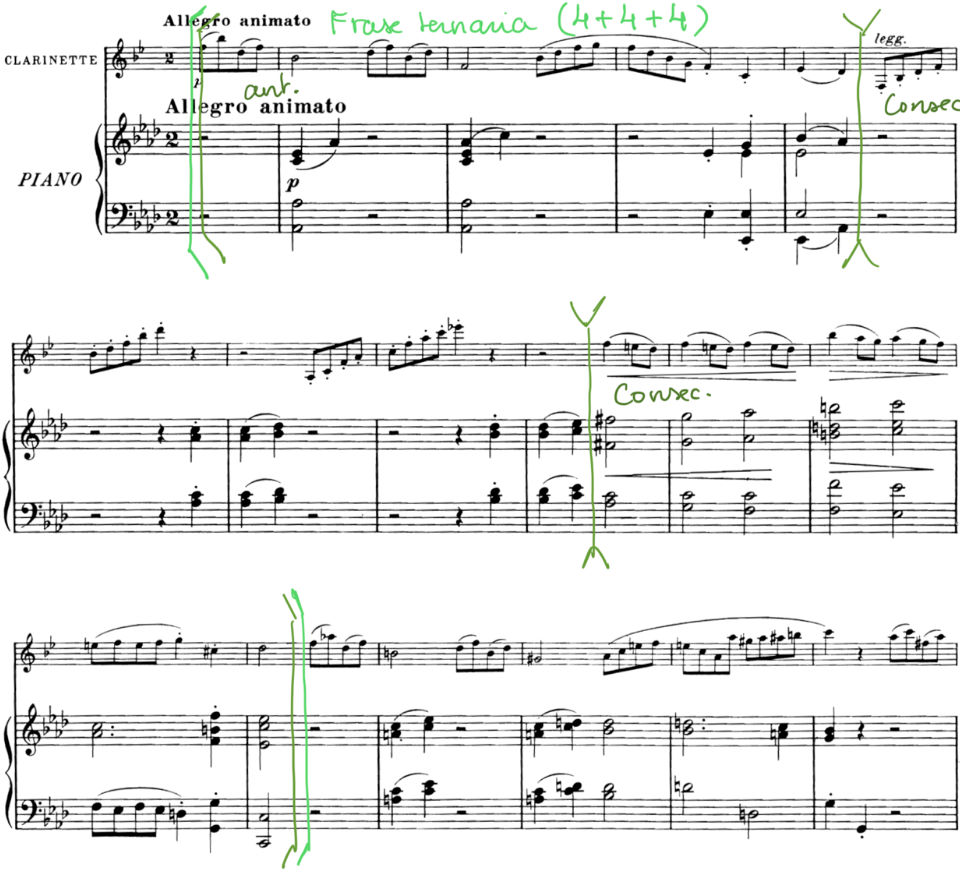

El siguiente ejemplo pertenece al Concierto para trombón op. 4 del compositor David Ferdinand y está compuesto por tres semifrases simétricas de 4 compases cada una, formando así la frase ternaria contrastante (aunque sus dos primeras semifrases sean secuenciales entre sí) y simétrica.

3.2.1. Ampliación de frase

En ocasiones, la frase musical puede finalizar con una ampliación. Este es un término que utilizamos para definir una breve parte final de la frase que tiene una función conclusiva. Es decir, una breve extensión final que reafirma una cadencia. No es material nuevo y tampoco es un elemento contrastante, sino que complementa o repite la frase a la que acompaña.

¡¡IMPORTANTE!! Dos cosas a recordar. Primero, SIEMPRE va al final de la frase. Segundo, NO abusad del término ampliación ya que suele ser un complemento fraseológico que aparece con poca frecuencia. Por lo tanto, no caed en el error de utilizarlo como recurso fácil para referenciar cualquier final de una frase.

3.3. Periodo (el párrafo)

El periodo sería la agrupación de dos o tres frases. Es lo que, trasladado al habla humana equivaldría a un párrafo, que aglutina varias frases bajo una idea común (en el caso del análisis de música tonal sería bajo una misma tonalidad). Al igual que ocurre con la frase, el periodo puede ser binario o ternario, además de paralelo/secuencial/contrastante o simétrico/asimétrico. De nuevo, el periodo tendremos que definirlo con su nombre y apellidos. Veamos algunos ejemplos de las posibles combinaciones.

Como se ha podido comprobar hasta ahora las frases expuestas en los ejemplos son de 8 compases. No siempre será así; dependerán del contexto en el que se encuentran. Si la obra es breve, sus frases tenderán también a ser cortas (4 compases). Si, por el contrario, son obras extensas, las frases serán más largas (8 o 12 compases).

¡¡IMPORTANTE!! La división del fraseo musical siempre es un punto delicado del análisis, puesto que los criterios a la hora de realizarlo son varios, como fijarse en las cadencias y la articulación de la propia melodía. En cualquier caso, la división elegida del fraseo ha de responder a una coherencia interna dentro del movimiento o la obra. Es decir, una suerte de unificación en cuanto a la extensión de todas las frases que la conforman.

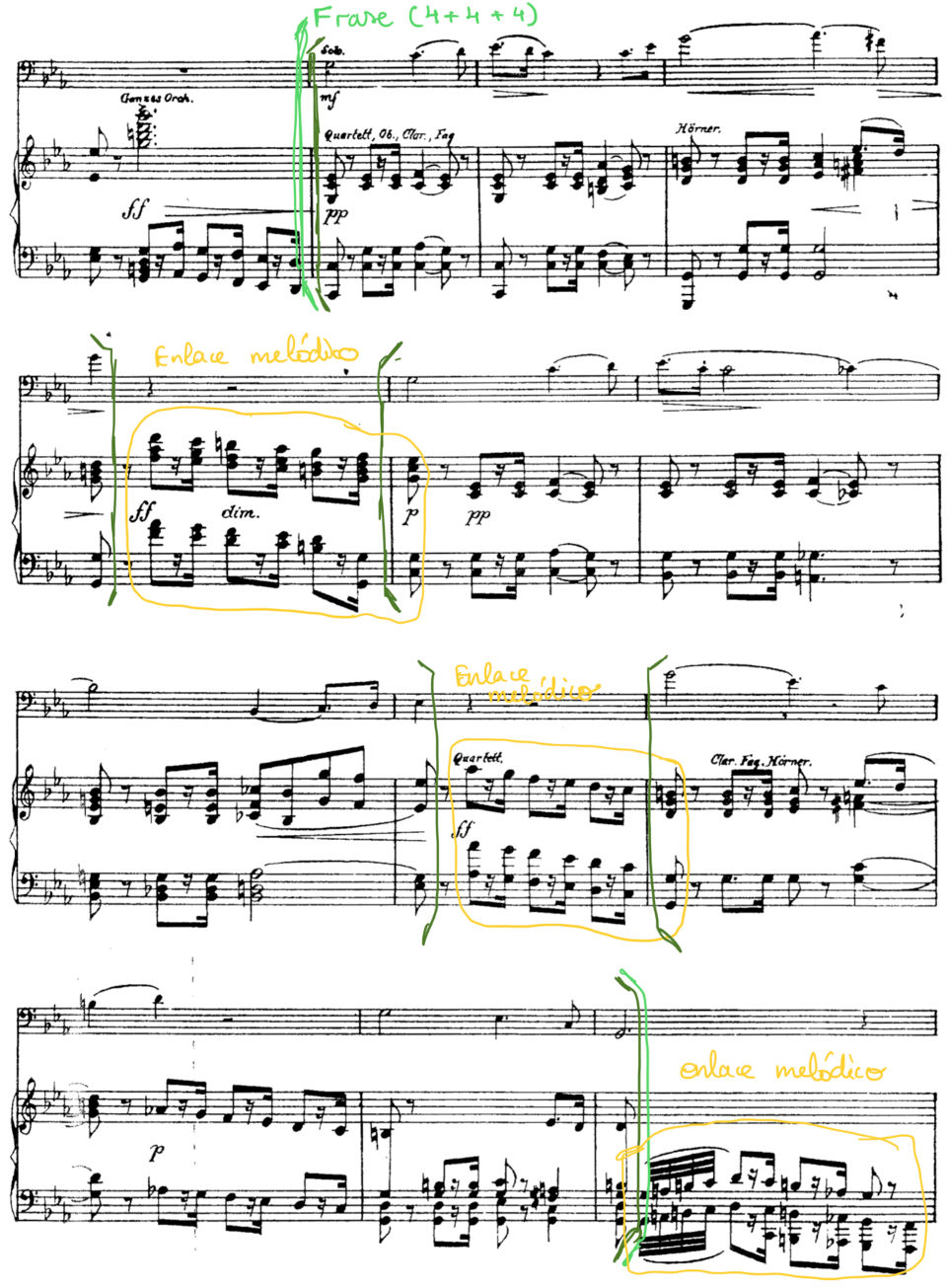

El siguiente ejemplo, Cuarteto de cuerda n.º 1 de Beethoven, vemos un periodo binario secuencial. La primera (a) y segunda frase (a’) pueden ser consideradas ambas frases secuenciales puesto que inician la melodía con la misma interválica, pero a distancia de 2ª mayor ascendente. Lo mismo ocurre en la figura 3.14, la Sonata en Re menor para viola de Mikhail Glinka, pero a un intervalo de 4ª justa.

3.4. Motivo o inciso (la palabra)

El motivo (o inciso) es la unidad más pequeña de una idea musical. Estos elementos poseen unas cuantas notas, con un perfil melódico-rítmico que, a base de su elaboración motívica, puede llegar a formar una obra de grandes dimensiones.

Por lo tanto, no se puede comenzar de otra manera que no sea por el motivo más conocido de toda la historia de la música.

Beethoven construye todo el primer movimiento de la Sinfonía n.º 5 con las cuatro notas de carácter acéfalo y que impulsan la música siempre hacia delante. Aunque la interválica va variando, la rítmica se mantiene durante todo el movimiento e, incluso, aparece en el resto de movimientos de la sinfonía.

Otro ejemplo de maestría en la elaboración motívica lo encontramos en el compositor Johannes Brahms. En su Sinfonía n.º 4, el primer movimiento se inicia con la siguiente melodía (figura 16). En realidad, está compuesta por un elemento muy pequeño, un intervalo de 3ª descendente; que se transforma acto seguido en una 6ª ascendente; y después en otra 3ª descendente; etc.

Un ejemplo más lo encontramos en el compositor griego György Ligeti, en su Pieza n.º 3 de la obra Musica ricercata para piano (una de las cuales, junto con otras 5, adaptó (o instrumentó) para formación de quinteto de viento en su obra Six Bagatelles).

3.5. Silencios (comas, puntos, puntos y aparte, puntos finales)

En el lenguaje hablado y escrito son necesarios los silencios. Aportan pausas que organizan el discurso y el fraseo (al igual que las cadencias) y que, además, también pueden generar expectativas. A lo largo de la historia, los silencios se han usado principalmente con esas dos funciones o tipos: silencio estructural o silencio dramático. Su naturaleza siempre dependerá del contexto en el que aparezcan.

El silencio estructural será aquel cuya función es organizar el material musical, separar ideas musicales, secciones, frases, etc.

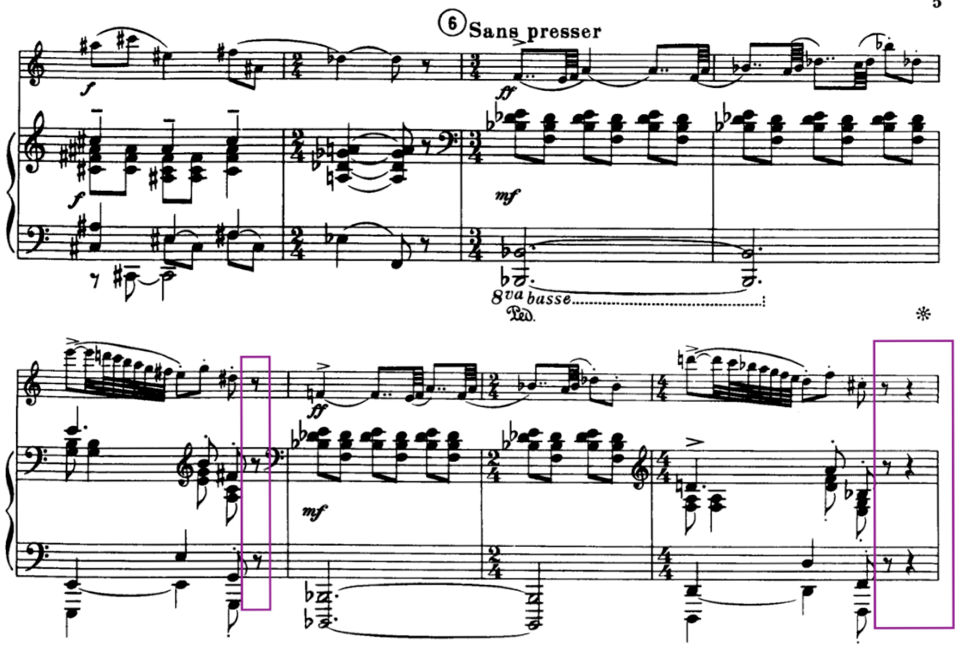

El silencio dramático sería aquel cuya función es generar y aportar más tensión en una obra o fragmento musical. Puede también ser utilizado por el compositor para frustrar las expectativas del oyente como, por ejemplo, evitar una cadencia perfecta que era muy esperada. Este silencio también puede generar un momento de anticlímax (como en la figura 3.21), por ejemplo, una sección que va aumentando poco a poco de dinámica hasta alcanzar un fortissimo y, de repente, aparece un silencio.

Tanto la figura 3.21 como la 3.22 representan ejemplos maestros de silencios dramáticos que frustran las expectativas del oyente. En ambos, la orquesta crece y crece, aumentando la densidad sonora; la tensión que no se resuelve, se agranda; la dinámica asciende. El silencio retrasa de forma frustrante la resolución final.

¡¡IMPORTANTE!! Los silencios dramáticos en ocasiones pueden cumplir también la función de ser silencios estructurales, aunque destacarán, sobre todo, por su primera faceta (la que les dará su nombre de silencios dramáticos).

3.6. Ritmo, compás, pulso e indicaciones agógicas y ritmo armónico (velocidad al hablar)

Este gran apartado se separa en tres contenidos: ritmo, compás, pulso e indicaciones agógicas y ritmo armónico. El nexo en común entre ellos es evidente, el parámetro tiempo en la música. La música es un arte que sucede en el tiempo, no en una partitura y, al contrario que otras artes, que suceden en un objeto (un cuadro, una escultura, cualquier arquitectura, etc.). Y, como arte que acontece en el tiempo, ha de regirse por él. Las herramientas de las que disponemos los músicos para tratarlo son muchas.

3.6.1. El ritmo

El ritmo es una de las principales cualidades que definen el sonido, la música (junto a la altura, la intensidad y el timbre). Es evidente que un elemento tan importante tenga sus repercusiones en el análisis. El compositor recurrirá al ritmo para muchos procesos: elaborar y variar el material musical, para entretejer las texturas, para generar más tensión o relajación, para dotar de un carácter determinado al discurso, etc.

3.6.1.1. Inicios y finales melódicos

Una de las primeras aproximaciones rítmicas para definir cualquier melodía o fraseo musical será su carácter rítmico inicial. Atendiendo a este inicio (lo que se suele denominar como “la cabeza” de la frase), se puede diferenciar entre tres tipos:

- Tético: la melodía comienza en tiempo fuerte de compás.

- Anacrúsico: la melodía comienza en la segunda mitad del compás.

- Acéfalo: la melodía comienza en la primera mitad del compás.

Ejemplos extraídos del “Concierto para trompeta” (Alexander Arutunian)

Este parámetro suele definir las melodías propias de una Sección temática. Podemos encontrar paralelismos o contrastes entre frases. Por ejemplo: contraste entre una frase o conjunto de frases de una Sección A con carácter tético y una frase o conjunto de frases de una Sección B con carácter anacrúsico.

En cuanto al final de las melodías o fraseos musicales, se pueden establecer también dos tipos según su carácter rítmico.

- Final fuerte2 (o íctico). La melodía acaba sobre el tiempo fuerte del compás.

- Final débil (o postíctico). La melodía acaba sobre tiempo débil del compás.

3.6.1.2. Variedad rítmica

Al igual que podemos encontrar variedad en las melodías, también ocurre así en el ritmo. El compositor puede entretejer el acompañamiento y la melodía con distintas o iguales figuraciones métricas. En función de la combinación, se establecen dos tipos.

- Homorritmia. Todas las voces realizan las mismas figuraciones métricas a nivel general. Puede ocurrir que algunas voces realicen de forma esporádica otras medidas proporcionales, o lo que es lo mismo, se agrupen en binarios o ternarios. Es decir, podemos encontrar varios niveles de homorritmia (desde que todas las voces realicen el mismo ritmo a que existan variaciones como la figura 3.24).

- Polirritmia. De forma simultánea se superponen voces con distintas figuraciones métricas combinadas entre binarias y ternarias.

3.6.2. Compás, pulso e indicaciones agógicas

El compás es la organización rítmica que establece el compositor para construir su discurso musical. Determina cada cuántas unidades de tiempo se establece el tiempo fuerte (cada 2 o 3) y si la subdivisión es binaria o ternaria. A partir del compás de una obra (o un movimiento determinado), ya podemos establecer una primera clasificación en cuanto a su análisis.

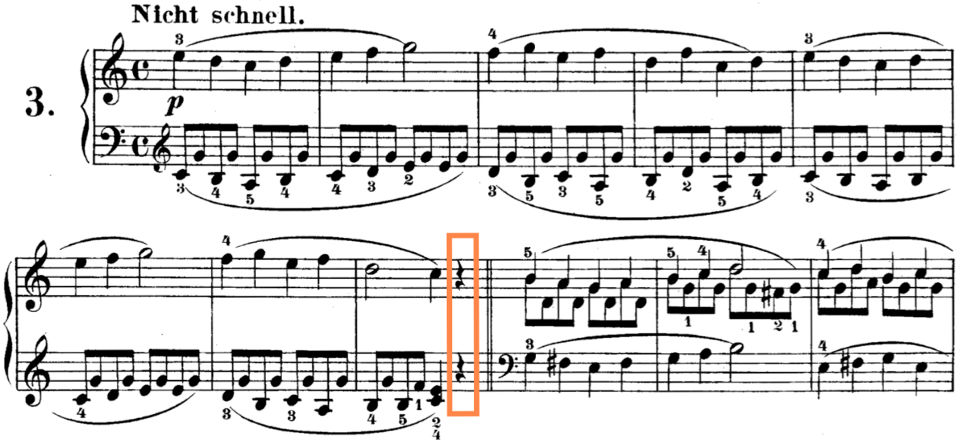

- Isométrico. Cuando toda la obra o movimiento está escrito en un mismo compás.

- Heterométrico. Durante la obra o movimiento aparecen dos o más compases.

Unido estrechamente al compás, está el concepto del pulso, es decir, la velocidad medida a partir de unas pulsaciones por minuto (regulado por nuestro querido metrónomo). Se indica siempre en la partitura mediante la indicación metronómica (Allegro, Presto, etc.) y, en ocasiones, hasta el pulso exacto de metrónomo (♩ = 68). Se puede realizar una clasificación analítica en:

- Homométrico. Cuando toda la obra o movimiento se desarrolla bajo un mismo pulso.

- Polimétrico. Cuando durante la obra o movimiento aparecen diferentes pulsos.

Pero, como ya sabréis, existen diferentes notaciones musicales que tienen una finalidad de alterar el pulso, las llamadas indicaciones agógicas. Estas cumplen con una función dentro del discurso musical, ayudan al propósito del compositor para generar en el oyente una determinada reacción. Se podrían agrupar en los siguientes grupos:

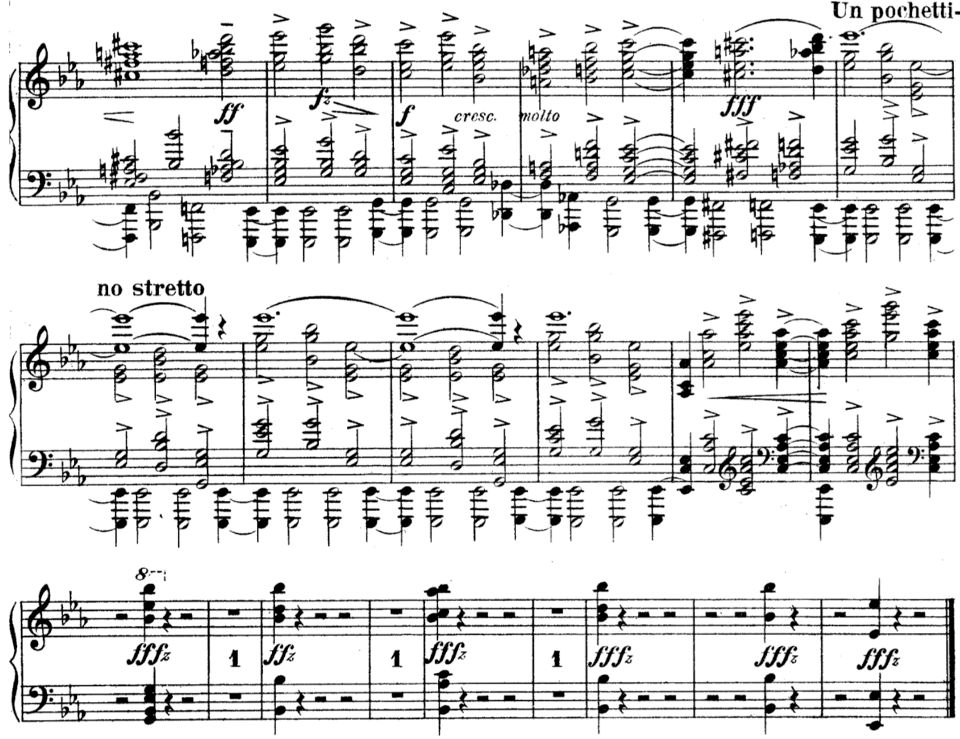

- Las que otorgan un aumento de la velocidad: acelerando (accel.), stringendo, agitato, etc. Su función podría ser, además, aumentar la tensión, incrementar el movimiento, conducir al oyente hacia un momento de clímax.

- Las que otorgan una disminución de la velocidad: ritardando (rit.), alargando, rallentando (rall.), morendo, etc. Su función podría ser, además, disminuir el movimiento, relajar la tensión, conducir el discurso a la tranquilidad.

- Las que hacen que el pulso se restaure: a tempo, Tempo Iº, etc. Su función podría ser, además, restaurar la estabilidad rítmica.

- Las que dan libertad al intérprete: rubato, ad libitum, a piacere, etc. Su función podría ser, además, flexibilizar el discurso, dotar de un carácter sinuoso a la música (a la melodía, al acompañamiento o a ambos).

3.6.3. El ritmo armónico

El ritmo armónico hace referencia a la velocidad a la que una obra cambia de armonía. Es decir, en una obra escrita en un 4/4 existen multitud de opciones de ritmo armónico: un acorde por compás (con una figuración rítmica de redonda), dos acordes de compás (con figuraciones de dos blancas o negra más blanca con puntillo), tres acordes (una blanca más dos negras o al revés), cuatro acordes (con cuatro negras).

Al concepto de ritmo armónico va asociada la percepción de dos caracteres totalmente contrarios entre ellos e indispensables en el discurso musical3:

- El movimiento y tensión, que se consiguen con un ritmo armónico rápido o un aceleramiento del mismo. Además, es habitual encontrarnos con un aceleramiento del ritmo armónico como conducción a una cadencia y culminación de un proceso cadencial. Es decir, un punto importante del fraseo musical.

- La estabilidad y relajación, que se consiguen con un ritmo armónico lento o un desaceleramiento del mismo.

3.7. Perfil melódico, articulaciones y dinámica (entonación y acentuación al hablar)

Una vez explicada la construcción y las distintas estructuras de la línea melódica y qué tipos de elementos la constituyen (motivo, semifrase, frase o periodo), nos adentramos en aquellos parámetros o conceptos que la refuerzan y ayudan a su articulación (además del ritmo). Para ello, afrontaremos el análisis desde varios frentes: su perfil melódico, la articulación fraseológica y las indicaciones dinámicas. Todos contribuyen al objetivo del compositor de transmitir su discurso musical; lo apoyan, proyectan y refuerzan para una mayor claridad e inteligibilidad.

3.7.1. Perfil melódico

El perfil melódico, o también denominado como línea melódica, se define como el dibujo o movimiento que realiza una voz. Se suele recurrir a adjetivos para definirla. A continuación, vamos a visualizar, escuchar y definir varios ejemplos de líneas melódicas.

Un claro carácter lineal, estático y uniforme predomina en la primera frase del periodo. En la segunda, con la progresión cada dos compases, se genera un movimiento ascendente que dinamiza y contrasta con el estatismo de la primera frase.

Esta frase de la pieza de Prokofiev presenta un perfil melódico quebrado, combinando grandes saltos (de 4ªA, 5ªJ, 6ªm y 8ªJ) con grados conjuntos, generando un movimiento ondulado.

La figura 3.30, una de las famosas melodías del compositor francés Offenbach. Representa las góndolas venecianas navegando por los canales de la ciudad. La línea melódica es sinuosa y ondulante por su constante movimiento. Pero, también, es lineal en cuanto que gira constantemente en torno a un centro, la nota La.

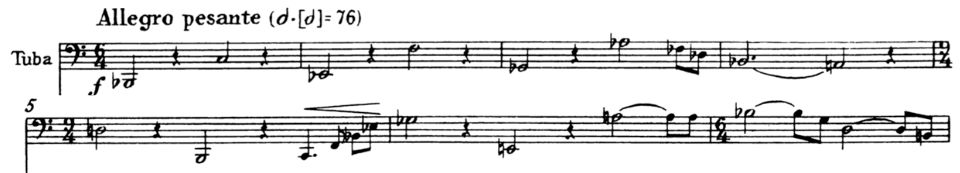

La figura 3.31, la melodía que inicia la Sonata para tuba de Hindemith, realiza una línea quebrada, zigzagueante y frenética por sus grandes saltos interválicos, lo cual le confiere un carácter nervioso y agitado. Además, presenta un gran registro del instrumento en un breve periodo de tiempo (desde el Sib0 al Sib2)4.

Esta última melodía del genial Quinteto para piano op. 44 de Schumann se muestra entrecortada, pausada y melancólica, incidiendo sobre la nota dominante (Do) de la tonalidad (Fa menor). Además, como se puede apreciar en la indicación de tempo, in modo d’una Marcia (a modo de una marcha).

3.7.2. Articulaciones fraseológicas e indicaciones dinámicas

Este punto entra directamente en el terreno de la interpretación. Aunque se tratan de elementos que, generalmente, son característicos de una sección temática o material musical. Por ejemplo, unos determinados acentos o usos de staccatissimo. Es por ello que debemos fijarnos siempre en ellos, nos guían y ayudan para detectar, delimitar y articular el fraseo musical. Cuando nos referimos a las articulaciones fraseológicas, hablamos de aquellas notaciones musicales como:

- Los elementos que articulan: ligaduras, staccato, staccatissimo, arpegios, etc.

- Los elementos que acentúan: acentos, sforzatos, tenuto, etc.

Otro elemento muy importante para el análisis: las dinámicas que suelen reforzar los puntos más importantes del discurso melódico, como, por ejemplo, un punto culminante (o también denominado punto climácico, que no climático).

En la figura 3.33 se muestra el clímax en el que la orquesta reexpone el material principal del primer movimiento del Concierto para oboe de Ralph Vaughan Williams. Existen varios factores que nos indican este punto de inflexión: la aceleración rítmica que sucede unos compases previos, la forma ascendente de las líneas melódicas (tanto del oboe solista como del acompañamiento orquestal) y, por último, el crescendo que nos lleva al fortissimo (el único, por cierto, de todo el primer movimiento).

¡¡IMPORTANTE!! Para el análisis del fraseo musical es importante determinar la sintaxis armónica y detectar las cadencias principales. Pero, igualmente importante es fijarnos en el parámetro rítmico (compás, pulso, indicaciones agógicas y ritmo armónico) así como las características melódicas (perfiles melódicos, articulaciones y dinámicas), puesto que estos parámetros nos ayudan a determinar el fraseo musical del discurso y sus distintas partes, profundizar sobre la obra junto a sus texturas y estructura y determinar su coherencia, movimiento y equilibrio.

¡¡¡IMPORTANTE!!! La nomenclatura de semifrases, motivos o periodos NO SIEMPRE servirá y se ajustará a TODAS las OBRAS. Cada una de ellas, estará construida de una manera determinada. En algunas de ellas, hablar de motivos no tendrá sentido y en otras no será posible dividir frases en semifrases.

3.8. Cómo escribir el fraseo

Ya explicados todos los conceptos concernientes al fraseo, ahora vamos a ver cómo referenciar toda esta información en la partitura de la forma más sencilla posible. Cualquier fraseo se referencia con la siguiente información:

- una letra minúscula: indica si forman parte de un mismo periodo o sección,

- un número escrito como subíndice: si la frase es paralela o secuencial a la anterior sería a1, a1’ (utilizando el símbolo’); si son contrastantes a1 y a2 (otro número);

- y números de compás entre paréntesis en los que se refleja si es binaria o ternaria y también su naturaleza simétrica o asimétrica. Por ejemplo: a1 (4+4), a1’ (4+5), b1 (5+3), b2 (4+4+4), etc.

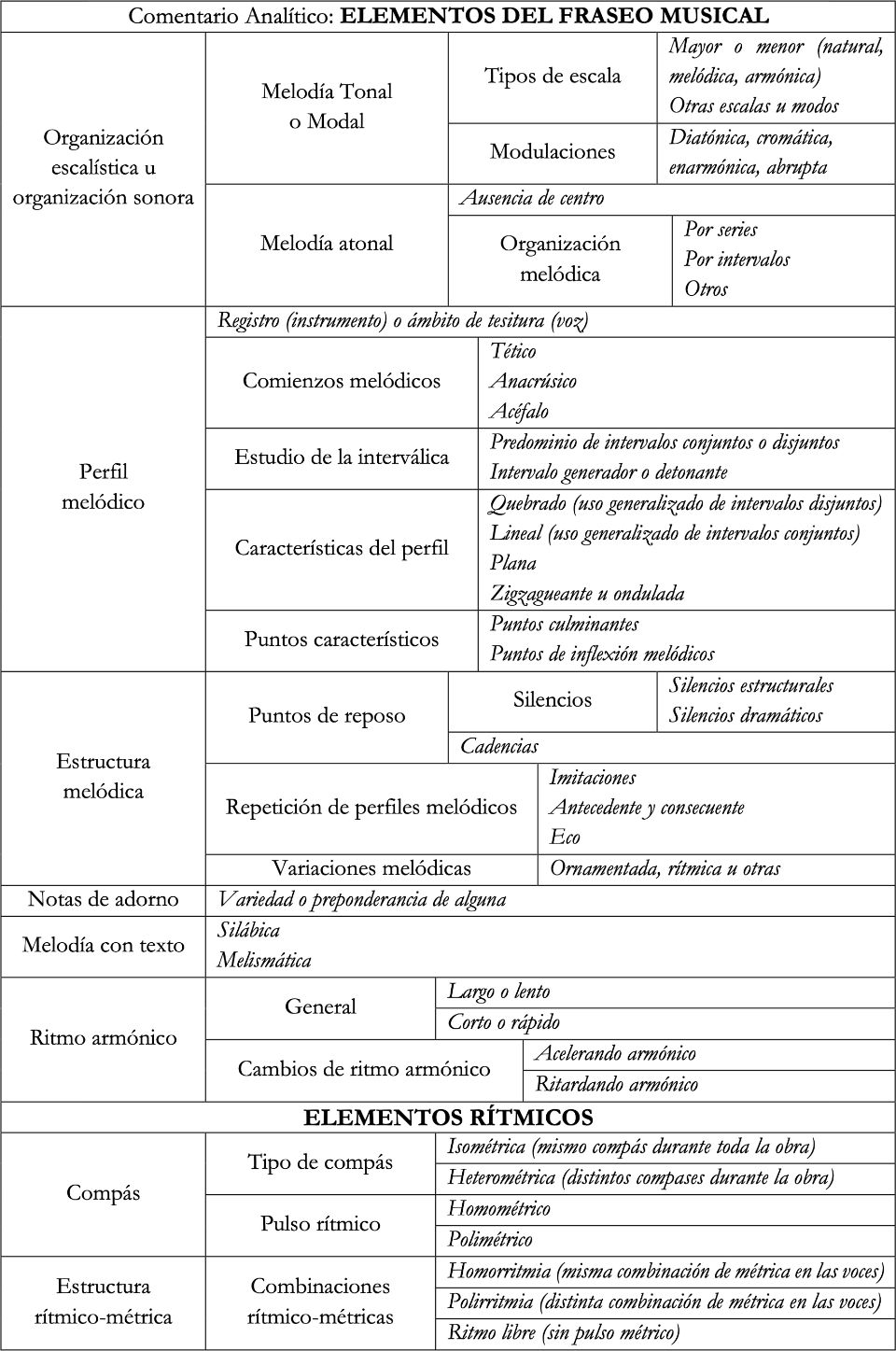

3.9. Tabla A: Elementos del fraseo musical

ANEXOS UNIDAD DIDÁCTICA 3

Audios recomendados

A continuación, un listado de obras que han ido apareciendo durante la unidad y que son obras de escucha (casi obligada).

- Sinfonía n.º 7, op. 92 (1811), de Ludwig Van Beethoven

- Quinteto con piano, op. 44 (1842), de Robert Schumann

- Moldau (1874-79), de Biedrich Smetana

- Sinfonía n.º 4, op. 98 (1884), de Johannes Brahms

- Sinfonía n.º 5, op. 82 (1919), de Jean Sibelius

- Romeo and Juliet, “Montaigus et Capulets” (1935), de Sergey Prokofiev

- Six Bagatelles, para quinteto de viento (1953), de György Ligeti

Lectura

Libro: Análisis musical, claves para entender e interpretar la música

Autoras: Margarita y Arantxa Lorenzo de Reizábal

Capítulo 4: El análisis fraseológico [págs. 139-164]

Complementos online

- Blog: Explorando la Música. Entrada. Agógica y dinámica

http://explorandolamusica.weebly.com/recursos-expresivos-agoacutegica-y-dinaacutemica.html - Blog: MaríaJesusMúsica. Entrada. Ejercicios análisis Online

http://mariajesuscamino.com/exe/forma-mus2/index.html