A

Acéfalo: dicho de un inicio melódico que surge en la primera mitad del compás, sin empezar en tiempo fuerte. Si la línea melódica diese comienzo en la segunda mitad, sería anacrúsico.

Aceleramiento métrico: proceso compositivo que aumenta la sensación velocidad de la música mediante el uso de figuraciones métricas más breves. Por ejemplo: negras corchas semicorcheas.

Acorde apoyatura: formado por una o varias apoyaturas (diatónicas o cromáticas) y que no posee una función tonal importante. Su objetivo es el de resaltar el acorde que le sigue, por lo que se trata de un mero enlace armónico.

Acorde de paso: formado por una o varias notas de paso (diatónicas o cromáticas) y que no posee una función tonal importante. Su objetivo es simple, cubre un hueco y actúa de enlace armónico.

Acorde préstamo: acordes que tomamos prestados de la tonalidad homónima.

Acorde puente: acorde que en el proceso de una modulación diatónica pertenece tanto al tono de partida como al de llegada cumpliendo una doble función tonal.

Acorde retardo: acorde formado por uno o varios retardos (diatónicos o cromáticos) cuya función es resaltar el acorde que le sigue.

Ampliación: dicho de un complemento de frase (o sección) que reafirma o repite una parte final o extiende su longitud para retrasar su resolución.

Anacrúsico: dicho de un inicio melódico que señala un inicio en anacrusa.

Arabesco: es sinónimo de ornamentación o adorno melódico. Como una rápida sucesión de notas que tiene como propósito adornar una melodía o pasaje musical.

Armonía cromatizada: no confundir el término con el concepto visto en la unidad 1 de armonía alterada (acordes de sexta aumentada, sexta napolitana, de quinta alterada, etc.). En este caso se refiere a una particularidad de la textura armónica, para describir aquella que tiene una naturaleza marcadamente cromática en su escritura.

Articulaciones fraseológicas: referente a toda aquella notación musical como ligaduras, staccato, marcato, silencios, calderones (u otros tipos de fermata), etc., que articulan y refuerzan el fraseo musical.

Atonalidad: sistema compositivo que tiene, como base, negar la jerarquía y la predominancia de una nota sobre las demás. Por lo tanto, carece de acordes con funciones armónicas y un sistema cadencial como se entiende en la música tonal, desapareciendo así el equilibrio entre tensión-relajación que se había utilizado como elemento principal del discurso sonoro desde el Renacimiento hasta principios del XX (como las figuras compositivas relacionadas con la llamada Segunda Escuela de Viena: Arnold Schönberg, Anton Webern y Alban Berg).

B

Bajo Alberti: patrón de acompañamiento pianístico estereotipado que recibe el nombre del compositor Domenico Alberti. Despliega un acorde de tres notas, en forma de arpegio.

Bajo Murky: patrón de acompañamiento pianístico estereotipado. Despliega en forma de trémolos comúnmente intervalos de octava.

Barroco tardío: considerado el periodo comprendido entre 1700 a 1750. Se extiende y se solapa con otros estilos como el Preclasicismo, hasta la muerte de los últimos grandes exponentes del Barroco como Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Jean Philippe Rameau, Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Haëndel y, el más importante de todos, Johann Sebastian Bach.

C

Cabeza de la frase: hace referencia a la parte inicial de una línea melódica. Puede formar parte del comienzo de una frase, semifrase o periodo. La cabeza le confiere su carácter acéfalo, tético o anacrúsico.

Cadencia: fórmula armónica y reposo fraseológico.

Canto Gregoriano: término que se refiere al canto monódico de carácter litúrgico utilizado por la Iglesia Católica desde tiempos que se remontan a la edad medieval.

Clavecín: también conocido como clavicémbalo, es un instrumento de tecla y de cuerda pulsada, a diferencia del piano o clavicordio que son de cuerda percutida. Vivió su época de esplendor a finales del Barroco y durante el Preclasicismo. Cayó en desuso a partir del Clasicismo por la aparición del fortepiano (el antecedente del moderno piano).

Clímax o anticlímax: (también denominado punto culminante o punto climácico) punto o puntos concretos de una obra en la que se acumula o resuelve la tensión del discurso. Pueden coincidir con una gran cadencia conclusiva, un silencio dramático, un fortissimo, etc.

Concierto triple: obra concertante para tres instrumentos solistas. Beethoven escribió su Concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta op. 56.

Consonancia y disonancia: ambos términos coexisten y se complementan. Durante la historia de la música han ido evolucionando según los periodos estéticos. Por ejemplo, en el Renacimiento las consonancias eran consideradas las 8as, 5as y 4as Justas, mientras que, en el Barroco, se ampliaron a las 3as y 6as (tanto mayores como menores).

Contramelodía: elemento melódico que tiene la función de responder o imitar a la melodía principal. Cuando aparece, forma una suerte de diálogo con la melodía. Ejemplos: 1) el contracanto en el género del pasodoble, 2) cualquier canción de género pop/rock en la que, al finalizar las frases del cantante, algún instrumento realiza un enlace melódico para rellenar el hueco que deja la voz.

Contrapunto: es una técnica de composición musical que trabaja la relación existente entre dos o más voces independientes con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. Casi la totalidad de la música compuesta en Occidente es resultado de algún proceso contrapuntístico. Esta práctica surge en el siglo XIV y alcanza un gran desarrollo durante el Renacimiento y, especialmente, durante el Barroco. Su uso y docencia se ha mantenido hasta nuestros días.

Cuarteto de cuerda: obra para conjunto camerístico formado por dos violines, viola y violonchelo. Compuesta normalmente por tres o cuatro movimientos en sus respectivas estructuras clásicas. Homóloga a la sonata para piano.

Cuatríada: acorde conformado por cuatro notas.

E

Elaboración motívica: (o desarrollo motívico) es la capacidad de un compositor por construir el discurso musical a partir de un elemento muy pequeño que denominamos motivo. La estética compositiva alemana siempre se ha caracterizado por una elaboración motívica densa.

Elipsis o doble función por elipsis: solape o coincidencia del final fuerte de una frase en el mismo tiempo del inicio tético de la siguiente.

Enlace melódico: breve línea melódica cuyo objetivo es enlazar y unir dos elementos melódicos; hace las veces de eslabón. Suele ser un elemento breve.

Escala hexátona o escala de tonos enteros: es una escala formada por la concatenación de 2ª mayores o tonos. El total cromático se puede dividir en solo dos escalas hexátonas:

- Posibilidad 1: do-re-mi-fa#-sol#-la#.

- Posibilidad 2: do#-re#-fa-sol-la-si.

Estabilidad tonal: fragmento o sección de una obra que se presenta claramente en una misma tonalidad, sin inflexiones o pequeñas modulaciones hacia otros centros tonales. Suele estar reforzada con texturas de melodía acompañada u homofonía, donde se muestra con claridad una idea musical.

Estilo fugado: dícese de un fragmento o sección de una obra o movimiento en el que se suceden las entradas claras de un mismo material melódico-rítmico y que simulan el comienzo de una fuga.

Extramusical: dicho de una idea, imagen, sentimiento, paisaje o cualquier cosa que sirva de excusa y pretexto al compositor para elaborar una obra. Puede ser un estado de ánimo reflejado a través de una tonalidad, un paisaje expresado en las texturas musicales (como en las piezas de carácter para piano) o, simplemente, una música que intenta recrear una historia literaria a través de distintos parámetros musicales (como en el caso del poema sinfónico).

F

Fermata: sinónimo de calderón. Cabe señalar que existen distintos tipos de fermata que han sido utilizados, sobre todo, a partir del siglo XX.

Final de frase: o cola de la frase, hace referencia a la parte final de una frase, semifrase o periodo. Esta le confiere un carácter débil o fuerte según su acentuación.

Forma estrófica: una de las estructuras más antiguas. Se basa en la repetición, a veces literal, de una sección o fragmento musical en donde varía el texto. Su forma tiende a: A, A’, A”, A’”, A””, etc.

Forma musical: sinónimo de estructura o macroforma. Es la distribución de una obra (o movimiento de una) que realiza el compositor de las ideas musicales.

Forma sonata o forma sonata bitemática: forma musical que surge en la figura de Joseph Haydn como la síntesis de un conjunto de influencias como la forma binaria tipo suite del Barroco o algunas características de la Sonata Preclásica, de la segunda mitad del siglo XVIII y autores del Preclasicismo como Domenico Scarlatti o Carl Philipp Emanuel Bach.

Forma sonata monotemática: aquella forma sonata cuyo material temático se reduce a una idea musical. Cuando comenzaron a surgir nuevos materiales (B) que se oponían al original (A) empezó a transformarse en la forma Sonata (o también llamada forma sonata bitemática).

Forma sonata sin desarrollo: aquella forma sonata que presenta sus características de la Exposición (Sección A – transición – Sección B – sección de cierre) y la Reexposición (Sección A – transición – Sección B – Coda).

Forma ritornello: aquella forma que se origina por la alternancia de un grupo de solistas y el tutti orquestal. Similar a la forma de Rondó en la que se repite un estribillo que se alterna con las estrofas. Habitual en la época del Barroco, Preclasicismo y Clasicismo.

Función armónica: papel que desarrollan los acordes según su jerarquización y posición dentro de una escala determinada.

G

Grados de la escala: posición que ocupan las notas dentro de una escala determinada, ya sea mayor o menor. Los nombres de los grados siempre son igual: I tónica, II supertónica, III mediante, IV subdominante, V dominante, VI superdominante, VII sensible.

I

Ictico: dicho de un final de frase o línea melódica en tiempo fuerte. También se utiliza habitualmente la nomenclatura de final fuerte.

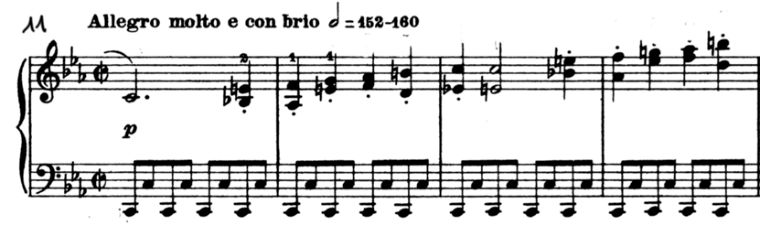

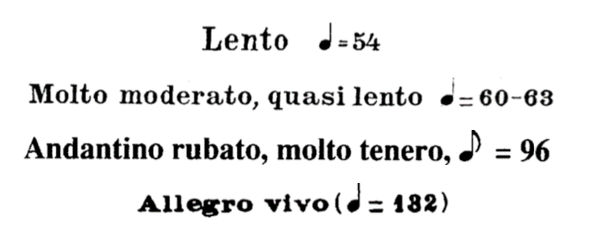

Indicación metronómica: marca la unidad de medida exacta con su correspondencia numérica en el metrónomo (o lo que es lo mismo, el puslo; pulsaciones por minuto). Tradicionalmente, se han escrito en italiano, alemán o francés, al igual que la mayoría de anotaciones sobre la partitura. Mientras que compositores del Barroco y Clasicismo como Haydn, Beethoven o Mozart sólo indicaban Allegro o Andante ma non troppo, conforme avanza el periodo estético del Romanticismo los autores cada vez se preocuparon más por la indicación del pulso. Empezaron a añadir indicaciones más exactas como las que siguen:

Inestabilidad tonal: fragmento o sección de una obra que se presenta a través diversos centros tonales. Algunas de sus características son: inflexiones o pequeñas modulaciones hacia otros centros tonales, momentos de progresiones (modulantes o no modulantes), texturas contrapuntísticas que denotan movimiento y mucha actividad.

Instrumentar, arreglar o adaptar: cualquier obra o movimiento musical puede ser reinterpretada a través de un instrumento o varios instrumentos distintos a la original. Muchos compositores han orquestado obras propias, transformándolas, por ejemplo, de piano a una gran orquesta.

Intercambio modal: préstamo de acordes que se produce entre dos tonalidades homónimas.

M

Macroforma: referido a la forma musical de una obra o a un movimiento musical, en el caso de que los haya. Recoge las grandes secciones de una obra. Es un término sinónimo de forma o estructura.

Melisma: grupo de notas sucesivas que se canta sobre una misma sílaba.

Melismático: dicho de una obra o fragmento musical en el que cada sílaba del texto coincide con dos o más notas.

Método 1, 2, 3: progresión o estructura compositiva que se repite ampliamente en toda la historia de la música. Contiene un pasaje, la repetición del mismo y, una segunda repetición que se amplía. Respondería al esquema siguiente:

Microforma: referido a los distintos elementos morfosintácticos de una obra o a un movimiento musical (elementos fraseológicos), en el caso de que los haya.

Mixtura: un tipo de textura que tiende a la homofonía y al paralelismo de todas sus voces. Fue introducida en el estilo impresionista y se caracteriza principalmente por constar de acordes paralelos que están desligados de sus funciones armónicas.

Modalidad: herramienta compositiva para generar diferentes escalísticas y colores a una determinada obra. Mantiene la jerarquía tonal y las funciones armónicas. Fue un recurso muy utilizado en compositores nacionalistas e impresionistas de finales del siglo XIX y principios del XX.

Modulación: proceso compositivo en el que durante un fragmento se traslada de la estabilidad de un centro tonal a otro, cambiando así de escala.

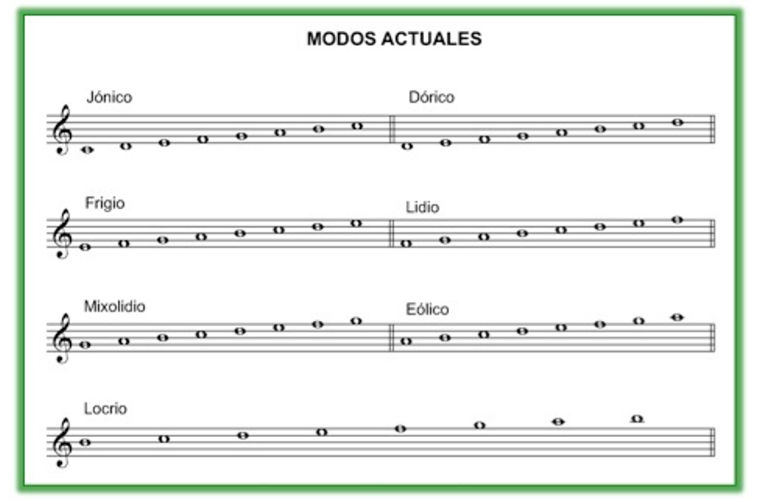

Modo: organización que posee una escala. En la música tonal existen el modo mayor y menor. En música modal existen: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio.

Monódico: dícese de un instrumento que sólo puede ejecutar una nota de forma simultánea (mediante el uso de la técnica convencional del instrumento), por ejemplo, el oboe o el fagot.

Morfosintaxis: hace referencia a todos aquellos elementos pequeños que organizan y constituyen la música (organización escalística, acordes, frases, melodía, notas de adorno, cadencias, etc.).

Movimiento conjunto: movimiento horizontal y melódico que no supera el intervalo de 2ª.

Movimiento disjunto: movimiento horizontal y melódico de un intervalo de 3ª o superior. Cuando decimos que una nota “salta”, es que está produciendo un movimiento disjunto.

N

Nacionalismos musicales: corrientes estéticas surgidas hacia la segunda mitad del siglo XIX como respuesta a la imperante música germana y a un deseo de ensalzar las identidades propias de cada país. Destacan entre los distintos nacionalismos por su fuerte carácter de identidad: el ruso (Modest Mussorgski, Nikolái Rimski-Korsakov), el húngaro (Béla Bartók, Zoltan Kódaly) y el español (Isaac Albéniz, Manuel de Falla o Enrique Granados).

Nota extraña: nota que se encuentran sobre un acorde al cual no pertenece.

Nota real: nota constitutiva de un acorde.

O

Octavado enfático: un tipo concreto de monodia en el que dos o más voces realizan exactamente la misma línea melódico. Es una textura habitual en la escritura instrumental tanto pianística como camerística y orquestal.

Ornamentación: sinónimo de adorno melódico u arabescos. Como una rápida sucesión de notas que tiene como propósito decorar una línea, melodía o pasaje musical. Es habitual en la escritura de los autores del Preclasicismo o en compositores como Frédéric Chopin.

Orquestación: técnica compositiva en la que el autor combina los distintos timbres de los instrumentos para transmitir tanto las distintas texturas como refuerzo de la elaboración del discurso musical. Algunos de los orquestadores más importantes surgen a partir del Romanticismo como Héctor Berlioz, Nikolai Rimski-Korsakov, Gustav Mahler, Richard Strauss o Maurice Ravel.

Ostinato: término italiano que quiere decir “obstinado, empeño en repetir lo mismo”. Técnica de composición que consiste en la sucesión de una secuencia de notas que se repiten insistentemente durante un periodo de tiempo. No obstante, el ostinato también puede ser un proceso rítmico. Por ejemplo, una obra con un pulso constante de negras o corcheas.

P

Patrón de acompañamiento: esquema rítmico-melódico que el compositor va adaptando a las diferentes armonías. Ejemplo: cualquier música popular tiene unos patrones de acompañamiento determinados, piénsese en géneros como el ska, rock, reggae, una bossa nova, un tango o un vals.

Periodo estético-estilístico: periodo histórico en el que se pueden englobar las características principales de los compositores. Algunos de ellos son: Renacimiento, Barroco, Preclasicismo, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, posromanticismo, Atonalismo, etc.

Pieza de carácter: Son obras para piano más breves que, normalmente, sin ningún texto que las acompañe, buscan transmitir un estado de ánimo, un ambiente o escena. La asociación se logra por medio del título y, quizás, una breve inscripción.

Polifonía virtual: se refiere a aquella textura que se genera a través de la formación de dos o más voces (planos sonoros) que realiza un instrumento de naturaleza monódico. Su escritura es habitual en las obras para instrumento a solo de carácter polifónico y de numerosos conciertos solistas.

Polifónico: dícese de un instrumento que puede ejecutar una o varias notas de forma simultánea, por ejemplo, el arpa o el violonchelo.

Postíctico: dicho de un final de frase o línea melódica en tiempo débil.

Proceso cadencial: secuencia de la sintaxis armónica que dirige el discurso hacia una cadencia o punto importante. Ejemplo de proceso cadencial: II7 – I64 – V – I

Punto de inflexión: momento concreto de la obra o movimiento de suma importancia. El punto de inflexión puede ser a nivel melódico (que resulta destacable ya bien por tratarse de un punto climático) de inestabilidad o estabilidad (de acumulación o distensión, por un silencio, etc.).

Q

Quinta alterada: conjunto de acordes pertenecientes a la categoría de armonía alterada. Se caracterizan por tener la nota quinta del acorde alterada, ascendente o descendentemente. Son acordes que no cambian su función tonal a pesar de dicha alteración.

Quintíada: acorde conformado por cinco notas.

R

Retardo de sensible: recurso habitual en el que se retarda la nota tónica para acabar resolviendo sobre la nota sensible que se encuentra en un acorde con función de dominante.

Rubato: indicación agógica muy habitual a partir del Romanticismo en el que se consigue la flexibilización del pulso a voluntad del intérprete. Aunque ha sido habitual desde el Barroco y el Clasicismo, su uso sólo era en el plano melódico y no en el acompañamiento. Pero, a partir de la escritura pianística de Chopin, se aplica el rubato a todos los planos sonoros que conforman la música.

S

Scherzo: significa en italiano, literalmente, broma. Forma musical que Beethoven empezó a utilizar en sus obras como tercer movimiento, con el objetivo de sustituir el Minueto. Su carácter era mucho más enérgico y rápido. Cabe señalar que esta forma musical aparecerá comúnmente en los terceros movimientos de las sonatas para piano (o tríos, cuartetos, quintetos, sinfonías…) en el caso de que la obra conste de cuatro movimientos.

Séptima de dominante: acorde conformado por cuatro notas sobre la dominante (V). Posee la misma construcción en el modo mayor y menor: 3ªM + 5ªJ + 7ªm.

Séptima de sensible: acorde conformado por cuatro notas sobre la sensible (VII). Usado exclusivamente en el modo mayor. Construcción: 3ªm + 5ªD + 7ªm.

Séptimas diatónicas: cualquier acorde conformado por cuatro notas que no esté construido sobre la dominante (V) o sobre la sensible (VII).

Séptima disminuida: acorde conformado por cuatro notas sobre la sensible (VII) y únicamente por intervalos de 3ª menor (por lo tanto, lo denominamos acorde simétrico). Su uso es indistinto ambos modos. Construcción: 3ªm + 5ªD + 7ªD.

Silábico: dicho de una obra o fragmento musical en el que cada sílaba del texto coincide con una sola nota.

Sinfonía: obra para orquesta sinfónica compuesta normalmente por tres o cuatro movimientos en sus respectivas estructuras clásicas. Homóloga a la sonata para piano.

Sinfonía (Barroco): obra contrapuntística del periodo barroco similar a una invención pero escrita para tres voces.

Sistema tonal: conjunto de técnicas compositivas y armónicas que hacen que una obra se rija por las distintas funciones armónicas de tónica, subdominante y dominante. El sistema tonal, también llamado sistema tonal-bimodal, ha sido el utilizado entre el Barroco (aprox. 1600) hasta finales del siglo XIX.

Sonata Clásica: obra entendida como la suma de 3 o 4 movimientos que, a partir de Haydn (especialmente él), Mozart y Beethoven (los tres máximos representantes de la estética clásica), quedó definida y asociada a ciertas estructuras. Así, por ejemplo, el primer movimiento siempre constituía una estructura en forma sonata.

Sonata Preclásica: antecede a la forma sonata. Su origen es una evolución de la estructura binaria de los movimientos de la Suite Barroca. Tiene sus máximos representantes en las figuras del Preclasicismo como Domenico Scarlatti o Carl Philipp Emanuel Bach.

Suite: Definición extraída del Tratado de la forma musical de Giulio Bas: «La Suite (que en Italia se designa también con el nombre de Sonata y, en otros países: Partita, Ordre, Obertura, etc.) es una serie de piezas instrumentales escritas todas en un mismo tono (que puede ser mayor o menor), derivados de danzas y canciones con frecuencia precedidos por un preludio, y dispuestos de manea que se alternan el carácter y el ritmo de los mismos».

T

Tercera de picardía o de picarda: se trata de un procedimiento típico en el Barroco en el que la tercera del acorde de Tónica final, la nota mediante (III), se modificaba para transformar el acorde del modo menor al modo mayor.

Tesitura: rango interválico definido por una voz o fragmento musical a lo largo de una extensión determinada. Registro sería el término adecuado para referirse a cualquier instrumento.

Tético: dicho de un inicio melódico, que señala un inicio en tiempo fuerte.

Textura unisonal u octavado enfático: aquella que se construye en un instrumento polifónico o en dos o más instrumentos haciendo la misma melodía a una octava o a varias.

Tímbrica: referido al timbre, una de las cuatro cualidades del sonido (junto con la altura, duración y la intensidad). Este parámetro define el sonido particular de cada instrumento, las cualidades sonoras y físicas que hacen que, por ejemplo, un clarinete suene a clarinete. Se comenzó a desarrollar a partir del Romanticismo y, muy especialmente, hacia finales del siglo XIX y principios del XX.

Tonalidades homónimas: aquellas que comparten su tónica. Ejemplos: Fa mayor y Fa menor, Sol# mayor y Sol# menor, etc.

Tonicalización: modulación momentánea y muy breve producida por una dominante secundaria.

Tríada: acorde conformado por tres notas.

Trio: sección que se opone al Minueto o Scherzo. Proviene de la Suite Barroca, cuando el minueto, antes de repetirse, se alternaba con una sección intermedia que contrastaba en tonalidad y textura. Esta transición pasó a denominarse trio, puesto que estaba configurada por tres voces solistas. Los minuetos, en contra, eran interpretados en tutti.

Tritono: intervalo de 5ªD o 4ªA formado por la sensible (VII) y subdominante (IV) de una escala mayor natural. Dicho intervalo, durante el periodo de la Edad Media, fue tachado como diabolus in musica (el diablo en la música) por su dificultad para ser interpretado en la música vocal y su sonido característico.